Malala Yousafzai : une ado fan de Justin Bieber et militante pour la paix© DR

Malala Yousafzai : une ado fan de Justin Bieber et militante pour la paix© DR

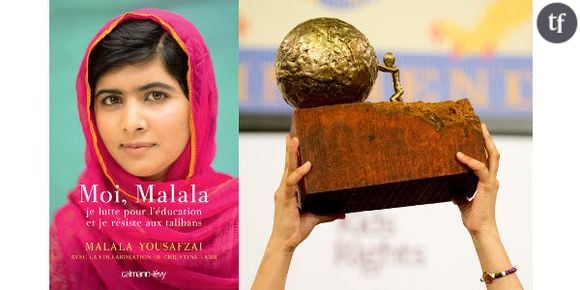

Hasard de calendrier ou pas, cette semaine les médias parleront de Malala Yousafzai. D’une part parce que ce vendredi le Prix Nobel de la Paix doit être décerné, et que la jeune Pakistanaise qui a réchappé d’une tentative de meurtre des talibans pourrait bien être l’heureuse élue. D’autre part parce que l’adolescente publie cette semaine son autobiographie, Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans, (Éd. Calmann-Lévy), co-écrite avec la journaliste Christina Lamb. Elle y dévoile les pans inconnus de son histoire, avant l’attaque des intégristes, puis l’horreur de la blessure, les traitements, la vie au Royaume-Uni et ses projets personnels, mais surtout politiques…

C’est au milieu des années 2000 que les talibans ont investi la vallée du Swat au Nord-Ouest du Pakistan. La jeune fille raconte les flagellations publiques, l’interdiction de la télévision, de la danse et de la musique, et la décision de la famille de fuir avec un million d’autres Pakistanais en 2009, au milieu des combats entre talibans et troupes pakistanaises.

Malala se fait connaître au Pakistan comme une militante pour le droit des filles à aller à l’école malgré la prise de contrôle des talibans de 2007, dénonçant les attentats contre les écoles. Elle raconte avoir reçu des menaces de mort le mois précédant l’attaque : « La nuit j’attendais que tout le monde dorme, et puis je vérifiais chaque fenêtre et chaque porte », écrit-elle. Elle ajoute pourtant ne pas avoir été vraiment inquiète : « Il me semblait que tout le monde devait mourir un jour, et que donc je devais faire tout ce que je voulais ».

Malala formule également dans son récit des prières pour son père, Ziauddin Yousafzai, qui dans sa jeunesse aurait été tenté par le fondamentalisme musulman. Il a combattu selon elle en Afghanistan en tant que jihadiste en 1979, pour œuvrer finalement des années plus tard à l’éducation des enfants en construisant lui-même son école, et en critiquant les talibans au risque de sa vie. La jeune fille nie d’ailleurs avoir été utilisée par son père pour combattre l’intégrisme, et défend son libre-arbitre. Elle confesse qu’elle et son père ont été la cible de critiques nombreuses dans leur pays, et qu’elle a souvent été accusée d’être au service de l’Occident.

Malala livre pour la première fois dans cette autobiographie un récit détaillé de son agression, le 9 octobre 2012 : un homme armé est monté dans le bus de l’école, et lui a tiré dans la tête. « Mes amis disent qu’il a tiré trois coups, l’un après l’autre […] Quand nous sommes arrivés à l’hôpital mes cheveux longs étaient couverts de sang ». La jeune fille a ensuite subi plusieurs opérations, et s’est réveillée « paniquée », dans un hôpital à des milliers de kilomètres de chez elle, à Londres.

Cette vie britannique - toute la famille est désormais installée à Birmingham - est à la fois douce et éprouvante pour Malala, qui ressent cruellement le mal du pays. En classe, elle reste dans les meilleures, est fan de Justin Bieber comme toutes les filles de son âge, et a lu toute la saga Twilight. Elle tâche de se faire quelques amies, et continue de parler à ses anciennes camarades par Skype. Elle ne cache pas sa stupeur lorsqu’elle voit des filles sortir à moitié nues dans les rues de Birmingham, sa surprise quand elle voit les hommes et les femmes discuter ouvertement dans les bars.

D'un autre côté elle apprécie le fait qu’en Angleterre, « les gens respectent les règles, ils écoutent la police et tout se passe comme il faut », écrit-elle. « Je vois des femmes exercer des métiers qu’on n’imaginerait même pas chez nous ». Pour autant, Malala ne se voit pas faire sa vie en Occident : elle ne cesse de citer l’ex-Premier ministre Benazir Bhutto comme un exemple, et promet de se lancer en politique au Pakistan dès qu’elle aura terminé ses études, malgré les menaces de mort qui pèsent toujours sur elle.

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle