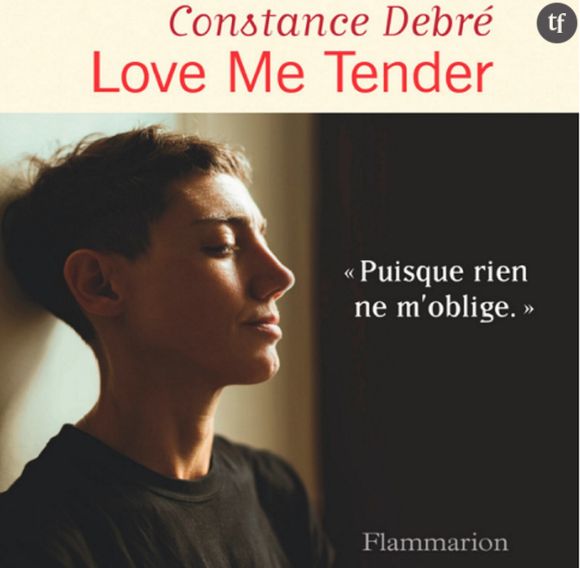

"Love me tender", le livre poignant de Constance Debré.© Editions Flammarion

"Love me tender", le livre poignant de Constance Debré.© Editions Flammarion

Comme le scandait déjà son (très remarqué) premier roman Play Boy, l'histoire de Constance Debré est celle d'une révolution. Une "petite-fille de" (...de l'ancien Premier ministre Michel Debré en l'occurrence) qui déserte son métier d'avocate, son mari, mais aussi son milieu (plus qu'aisé) pour vivre avec une femme et de sa plume, librement. Love Me Tender est le récit de tout ce qui succède à ce divorce, à savoir son combat pour conserver la garde de son fils, entre face-à-face écourtés et diagnostics des experts psychiatres, morosité du quotidien et terrible sentiment d'abandon de la part d'une justice qui la met à l'écart.

Entre "aventures" amoureuses - qui font office de parenthèses pas toujours enchantées - et quête identitaire, réflexions sur l'art et la souffrance et introspections d'une mère (à la fois sèches et bouleversantes), cette autofiction sans concessions captive et dérange. Elle émeut, aussi - beaucoup. Bref, vous devez sans plus tarder vous jeter sur l'un des plus grands livres de cette rentrée. Et voici pourquoi.

"Mon boulot c'est d'attendre, de nager et de baiser les filles". L'écriture de Constance Debré est aiguisée comme une lame. Brute de décoffrage, elle dit les choses sans détour ni tendresse, à la manière d'une Virginie Despentes. Ainsi, les nombreuses étreintes brisées que sa narratrice partage avec ses conquêtes d'un soir sont narrées sans lyrisme, ni flamboyance aucune. Non, ce ne sont que des instants purement physiques, sexuels, qui défoulent et permettent d'échapper à l'ennui du monde. A l'image des pensées éparses que l'autrice tisse au fil des pages, qu'il s'agisse de dépeindre la vie parisienne, la monotonie des jours et la confusion des sentiments.

D'ailleurs, l'amour, Constance Debré n'y croit pas plus que ça. Mais cette rudesse n'est qu'une illusion. Une forme de pudeur face à ce que raconte véritablement Love Me tender : le désir de liberté et d'ailleurs, d'échappée belle, de légèreté et d'émancipation - des genres, des autres, des institutions, de tout en vérité. Elle l'avoue au gré des pages : "Parfois je me dis que je pourrais me tirer, quitter Paris. Puisque rien ne m'oblige, ni une famille ni un boulot. M'alléger encore. Aller ailleurs vraiment, une autre ville. Un autre climat. La mer. Ou bien la route tout simplement. Le vrai nulle part".

Et la plus grande liberté, c'est encore celle de la parole, volontiers ravageuse. La romancière déboulonne sans pitié un rôle, si ce n'est un mythe : la maternité. Le portrait qu'en brosse Constance Debré fascine autant qu'il dérange. Dans ce récit de séparation d'une femme avec son ex, mais surtout d'une femme avec son enfant, c'est le nom-même de "mère" qui s'effrite. Car c'est quoi au juste, une maman ? C'est qui ? S'agit-il simplement d'avoir un fils, une fille ? De l'aimer ? Totalement "fluide" sans sa perception des genres comme des normes, l'autrice bouscule notre petit confort de pensée.

"Je ne suis pas une mère. Bien sûr que non. Qui voudrait l'être ? A part celles qui ont tout raté. Qui ont tellement échoué dans tout qu'elles n'ont trouvé que ce statut pour se venger du monde. [...] Mère ça n'existe pas. Mère comme statut, comme identité, comme pouvoir ou non-pouvoir, comme position, de dominé et de dominant [...] ça n'existe pas. Ça n'existe jamais ces choses-là. Il y a l'amour et c'est tout autre chose. L'amour qui n'a même pas besoin d'amour en retour, l'amour qui ne demande rien, l'amour qui sait ce qu'il est et qui ne doute jamais", écrit-elle. Puissant comme un tract.

Pas la moindre complaisance dans ces lignes, mais une envie, ardente, de briser un tabou, celui de l'amour maternel, justement. Un exercice de déconstruction qui fait l'effet d'une déflagration. "Je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer. Pourquoi on ne pourrait pas rompre [...] s'en foutre, une fois pour toutes, de l'amour prétendu, de toutes les formes d'amour", poursuit-elle.

Des mots empreints d'une indignation et d'une colère qui, écrit l'autrice, "part avec la fumée" de ses cigarettes. Et qui offusquent bien moins que ce monde procédural au sein duquel une mère, peu à peu, disparaît de la vie de son enfant.

Mais rassurez-vous, si le style fulgurant de Constance Debré déstabilise (phrases courtes qui claquent comme des gifles, pensées sans filtre, zéro fioriture), il bouleverse aussi. De ce Love Me Tender qui résonne comme un clin d'oeil ironique (au King et aux romances en général) ou une sollicitation, voire un appel à l'aide, on retiendra surtout une détresse sourde. Celui d'une mère qui malgré tout n'écrit et ne vit que pour son fils, lui dédie ces lignes comme une bouteille jetée à la mer. Elle, la maman qui n'a pas "boulot normal" ni de "vie normale", rêve de lui chaque nuit, y pense fatalement à l'approche des parcs où résonnent les rires des enfants. Elle semble étouffée par ce grand vide qui l'éloigne toujours de lui. Un vertige retranscrit par la forme du livre, composé de courts chapitres espacés comme des respirations.

"Mon chéri [...] Ne sois pas triste si tu penses à moi, ça ne sert à rien la tristesse. Si tu es triste quand même, sache que je pense à toi tous les jours, je suis ta mère, c'est quelque chose qui ne cesse jamais. Je t'embrasse, Maman", lui écrit-elle par exemple dans une "lettre jamais postée". Plus loin, elle lui dédie aussi ses quelques mots : "Quand tu viens dans mes bras ce n'est pas triste ou démonstratif. C'est juste pour vérifier qu'on est là, même quand on est pas ensemble".

Cette absence hante le roman, en fait une sorte de "ghost story" pleine d'irrévérence et de désillusions. Brusqué par l'ironie de l'autrice, cet amour-là est d'autant plus ravageur quand il éclate enfin.

"Qu'est-ce qui la tue ? Qu'est-ce que j'y peux ? Elle dit que c'est l'enfance qui la hante. Je lui dis que ça n'existe pas l'enfance. Tu m'entends, regarde-moi, ça n'existe pas", décoche la narratrice à l'une de ses maîtresses. Ce qui nous hante, nous, c'est la mélancolie de ce roman fait de clopes froides et de piaules parisiennes trop petites, de trains qui filent au loin et de solitudes à la dérive. C'est en dénudant au possible son écriture que l'autrice exprime au mieux cette mélancolie. Comme lorsqu'encore une fois, elle s'adresse à son fils : "Ça m'angoisse toujours de te retrouver. De te parler. Ca m'angoisse, tu n'as pas idée. J'ai hâte que ça se termine tellement ça m'angoisse. [...] Ça m'angoisse mais je sais que ça va. Que je n'ai pas rêvé. Que c'est bien toi et moi tels qu'on se connaît. Le reste franchement qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? Ça va aller tu sais. Même si c'est dur".

Une émotion pleine de contradictions et d'intensité qui rappelle en ce sens la complexité des Bleus à l'âme de Françoise Sagan : "La vérité, ce n'était jamais que moi, me haïssant parfois d'exister dès l'aube, comme c'était aussi bien moi paisiblement consciente de ma vie, de mon souffle et de ma propre main éloignée sur le drap, l'aube d'après". Vous l'aurez compris, Love Me Tender est un récit qui fait mal, mais que l'on aime à la folie.

Constance Debré, Love Me Tender

Editions Flammarion, 192 pages