Dépôt de plainte, parcours judiciaire, audience... Ces mots semblent limpides. Mais pour une victime de violences conjugales, il n'en est rien. C'est ce que démontre l'avocate Céline Marcovici dans un livre aussi direct que détaillé : Madame, il fallait partir. Au sein de cet ouvrage au sous-titre fracassant ("Comment la justice achève les femmes victimes de violences conjugales"), le constat sans filtre d'une société qui, du commissariat au Parquet, traite encore trop inégalement celles qui apparaissent volontiers comme des laissées-pour-compte.

De la considération parfois inexistante des violences psychologiques à la stigmatisation des victimes, du bilan très mitigé du Grenelle des violences conjugales initié par Marlène Schiappa en septembre 2019 aux enquêtes volontiers bâclées qui succèdent au dépôt de plainte, l'autrice délivre un tour d'horizon critique de la prise en compte de ce qui demeure pourtant l'un des grands enjeux de notre gouvernement.

Présidente de l'association Avocats Femmes et Violences, Céline Marcovici tire la sonnette d'alarme avec ce livre, témoignages de victimes à l'appui. Mais propose aussi de nombreuses solutions, insistant par exemple sur l'importance d'un budget conséquent et de formations exemplaires. Elle nous partage sa réflexion.

Céline Marcovici : Au sujet des 46 mesures annoncées par le Grenelle, avocats comme associations féministes ont globalement partagé un même sentiment : la déception. On s'attendait à un "électrochoc" face au plan annoncé, mais on a eu droit au déjà vu. Pourquoi ? Car un certain nombre des mesures ne font que renforcer ce qui avait déjà été mis en place et rappelé au fil des plans interministériels établis chaque année.

Augmenter le nombre d'hébergements dans les accueils d'urgence par exemple, une mesure qui en soi a toujours existé (même s'il est vrai que l'on manque toujours de structures d'accueil), mais aussi s'assurer du retrait de l'autorité parentale en cas de violences sur le conjoint – là encore, c'est une disposition qui a déjà vu le jour. Bref, ces mesures ne sont pas assez innovantes dans l'ensemble.

Autre point – primordial – qui semble trop peu évoluer : le taux de plaintes déposées en France. Un dépôt pourtant essentiel car il permet le déclenchement des poursuites judiciaires. De plus, un trop grand nombre de plaintes sont encore classées sans suite.

C.M. : On peut l'associer à la manière dont la plainte est prise par les officiers de police judiciaire, mais aussi au fait que les femmes vont porter plainte toutes seules, sans aide juridictionnelle. Les femmes éligibles à l'aide juridictionnelle ne peuvent effectivement pas bénéficier d'un avocat désigné lorsqu'elles vont déposer plainte, l'aide étant avant tout déployée quand une audience est fixée au tribunal correctionnel.

Or, il y a un problème d'accueil des victimes au commissariat. Selon le compte rendu d'un audit figurant sur le site du Ministère de l'Intérieur et paru en février dernier, sur 500 victimes interrogées, 90 % d'entre elles auraient été satisfaites de leur accueil au sein du commissariat... ce dont je doute sincèrement. Pour m'occuper de ces affaires au quotidien, rares sont mes clientes, victimes de violences physiques, psychologiques et/ou sexuelles à me dire "on m'a très bien reçue" - même s'il ne faut pas faire de généralités bien évidemment.

Ce qui est communiqué par le gouvernement ne reflète pas toujours la réalité. Concernant ce pourcentage, c'est déplorable : le sentiment de culpabilité est déjà présent au moment où les victimes vont porter plainte, mais si en plus ces femmes apprennent que leur plainte a été classée sans suite, alors la culpabilité redouble.

© Abaca

© Abaca

C.M. : Le point le plus important à repenser est la formation complète des professionnels qui interviennent dans le cadre des violences conjugales, facteur qui a toujours été annoncé dans les bilans interministériels par ailleurs. On a besoin de quelque chose de plus radical aujourd'hui : une formation obligatoire et continue, partout. A l'Ecole Nationale de la Magistrature, on propose déjà une formation. Mais elle devrait être assurée de manière soutenue afin que les professionnels de la loi se mettent au niveau de l'évolution des lois et de leur pratique.

Dans les commissariats de police également, on trouve des brigades locales de protection de la famille qui sont censées s'y connaître en matière de violences conjugales, avoir été formées en ce sens et faire ainsi preuve d'une écoute particulière et minutieuse des victimes. Or, ce n'est pas toujours le cas dans les faits.

Dans le cadre des procédures judiciaires, il faut rappeler ces trois étapes majeures : le dépôt de plainte, l'audition du conjoint violent, puis la confrontation pour comparer les versions des deux camps. Or je suis parfois choquée d'assister à cette étape-là lorsque je constate l'attitude de certains officiers, qui semblent privilégier une approche inversée des rôles en faisant culpabiliser la victime. Ce que l'on appelle le "victim blaming".

De plus, quand je vois qu'une plainte a été classée sans suite, je demande généralement la copie pénale du dossier afin de vérifier ce qui a été fait au juste au cours de l'enquête. Or lors de ces vérification, je me rends compte (par exemple) que les enquêtes de voisinage ne sont pas systématiquement faites ou bien sont bâclées.

Cela m'est arrivé de lire dans un dossier que les officiers de police se sont rendus au pied de l'immeuble concerné et, face à l'absence de réponses, sont simplement repartis, sans insister ou donner suite. Alors qu'il faudrait évidemment revenir le lendemain ou la semaine suivante. Interroger les voisins peut conforter la version de la plaignante, mais aussi sauver des vies. C'est encore une question de sensibilisation et de formation.

© Olivier Roller

© Olivier Roller

C.M. : Oui on se retrouve parfois face à une équation "pas de traces de coups, pas de plainte", et ce alors que les violences psychologiques sont entendues par la loi depuis 2010 [avec la Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, ndl"].

En cas d'absence de traces de coups, les officiers peuvent alors considérer que le délit "n'est pas caractérisé", et les victimes repartir sans déposer leur plainte. Or, la loi oblige justement les autorités à enregistrer cette plainte ! Ce n'est pas à eux d'apporter leurs jugements ou de statuer sur la plainte mais au procureur.

C.M. : Oui, j'ai été très choquée de l'apprendre quand c'est arrivé à l'une de mes clientes. Ne pas être présente au tribunal correctionnel le jour de l'audience est non seulement accordé par la loi, mais légitime : on comprend que la victime ne souhaite pas être confrontée à son conjoint violent. Même si les magistrats veulent entendre sa version pour voir si elle concorde avec ses déclarations passées, ce qui peut se concevoir.

Mais que cette absence soit mal interprétée et lui porte préjudice, ou qu'elle conduise à la relaxe de l'agresseur, est incompréhensible. Cela démontre un certain manque de psychologie, un refus de se mettre ne serait-ce qu'un temps à la place des victimes. Il arrive à un grand nombre d'entre elles de "craquer" durant l'audience.

C.M. : Oui, ce n'est pas évident du tout. Les audiences ne sont pas systématiquement annoncées et l'on observe plus volontiers un classement sans suite de la plainte, pour "infraction non suffisamment caractérisée", ou bien des mesures alternatives aux poursuites, c'est à dire un simple rappel à la loi par exemple.

La condamnation n'est pas automatique quand on parle de violences conjugales. Or les réponses pénales doivent être beaucoup plus fortes face à ce fléau qui touche notre société. Les victimes doivent être reconnues en tant que telles pour pouvoir se reconstruire – et aussi inciter les prévenus à interroger leur actes.

C.M. : Si la victime rend quelques coups pour se défendre face à son agresseur, l'affaire peut effectivement aboutir à une relaxe pour "violences réciproques". Un terme qui conduit à une mauvaise appréciation du dossier de la victime, même quand la violence de celle-ci peut apparaître comme de la légitime défense.

© JC Lattès

© JC Lattès

C.M. : Oui, car elle est essentielle. Le budget était déjà l'une des grandes questions lors du lancement du Grenelle. Aujourd'hui, le gouvernement français devrait privilégier un enveloppe beaucoup plus large. Certes, des bracelets électroniques ont été déployés en septembre 2020 – bien que limités à quelques départements pour l'instant – mais l'on attend désormais d'autres évolutions, au niveau des hébergements par exemple.

Et tout cela est impossible à assurer sans des moyens financiers dignes de ce nom. En 2020, le Premier ministre a mobilisé 360 millions d'euros, alors que l'Espagne avait pu débloquer 1 milliard d'euros sur cinq ans.

C.M. : Aucun système ne l'est car les dispositifs peuvent toujours être améliorés. Mais on y observe de très bons résultats concernant ce qui est mis en place dans les commissariats de police, la formation des professionnels (comme les magistrats), l'application de la loi, mais aussi la prononciation des ordonnances de protection - là-bas, l'ordonnance de protection a été lancée dès 2004, alors qu'elle a été mise en place en France six ans plus tard.

C.M. : Celle des mentalités. Le titre de mon livre résume bien le type de raisonnements que l'on peut entendre de la part des professionnels : "Mais madame, il fallait partir". De même, lors des audiences, il arrive que des juges aux affaires familiales demandent aux victimes "pourquoi elles n'ont pas déposé plainte plus tôt". Et ce un an après le lancement du Grenelle...

Idem lorsque les violences conjugales sont simplement perçues comme "des disputes de couples". Ce n'est plus possible d'en parler comme ça et d'employer ce genre de raccourcis insupportables. Aujourd'hui, il existe un diplôme d'université officiel de formation au traitement des violences faites aux femmes, délivré à Paris VIII, mais l'initiative est très récente. Elle démontre que la prise de conscience globale est tardive.

Comme si, puisqu'elles se produisent dans l'intimité des foyers, ces violences devaient rester tabous.

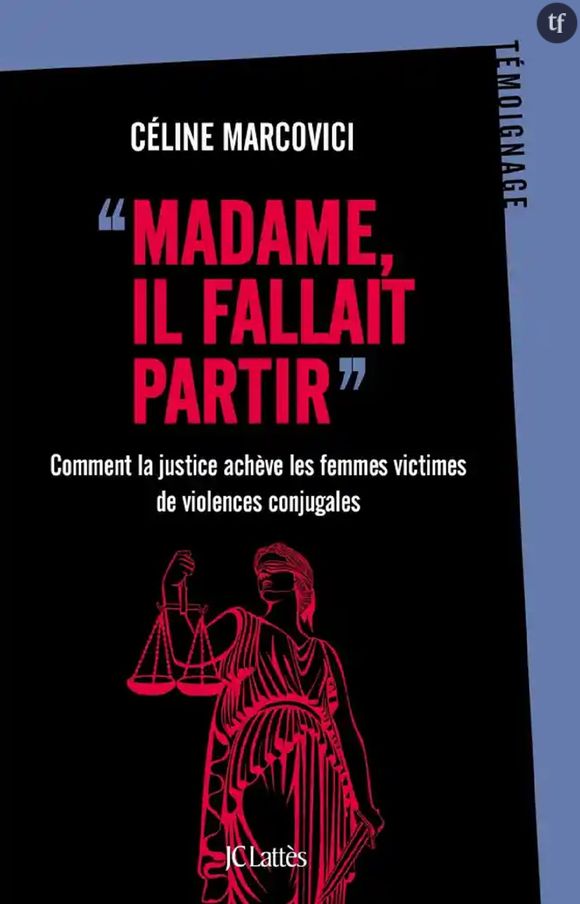

Madame, il fallait partir, par Céline Marcovici.

Editions JC Lattès, 160 p.