"A quoi rêvent les putes la nuit ? Je crois que sous les paupières de ma bande de putes on rêve des mêmes images. On a la même utopie de sales féministes, de marginales hystériques. Les nouvelles sorcières, si elles ont décidé de traîner sur les trottoirs en résille, c'est pour trouver une échappatoire. Disjoncter pour recréer".

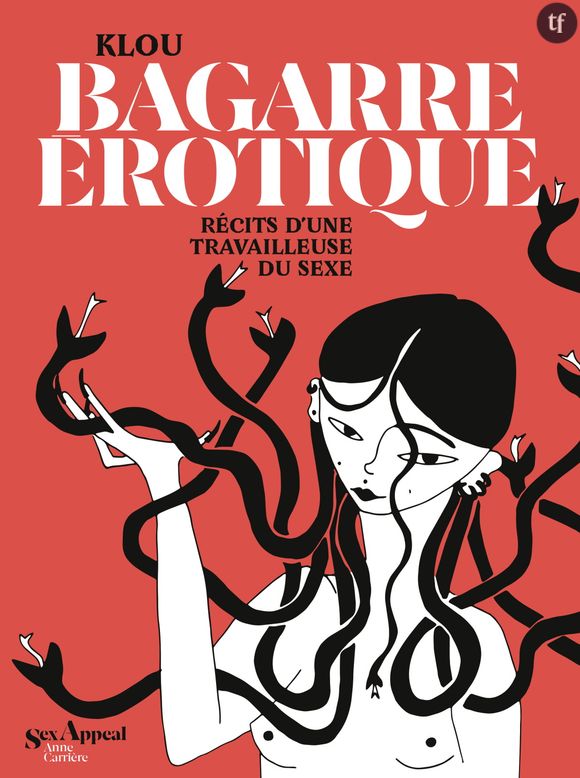

Le travail du sexe, comme la sociologie, est-il un sport de combat ? C'est ce que suggère le premier livre de la dessinatrice Klou : Bagarre érotique, aux éditions Anne Carrière, sous la collection de Camille Emmanuelle. Un roman graphique incarné et irrévérencieux qui, en narrant le quotidien de la jeune autrice de 24 ans, celui d'une "TDS", concilie intime et politique. Un récit interrogeant tour à tour patriarcat et capitalisme, slut shaming, putophobie généralisée, regard masculin et quête d'émancipation.

Se revendiquant du féminisme pro-sexe, Klou perçoit en ce manifeste un "cri de révolte" rétorquant à une trop forte stigmatisation. Une manière, également, de faire entendre les principales concernées, dans un contexte de pandémie où les travailleurs·ses du sexe souffrent plus que jamais d'une précarité exacerbée et d'un mépris de l'exécutif politique. Un témoignage enfin, qui se veut une réponse à "la dualité manichéenne mère/putain imposée aux femmes".

Récit riche, donc, à propos duquel son autrice est venue nous livrer quelques clefs.

Klou : Au début, je souhaitais simplement poser sur le papier mon expérience de travailleuse du sexe (TDS), pour moi seulement, comme un journal intime. Puis j'ai compris que c'était un récit éminemment politique, qui pouvait être publiable. L'enjeu était effectivement de montrer que le travail du sexe est un travail comme un autre mais sans vriller vers la glamourisation.

Je trouve qu'en tant que TDS (terme que je préfère à celui de "prostituée"), on nous enferme encore trop souvent dans une image essentiellement victimisante. Comme si toutes les TDS étaient forcément des personnes à sauver. Il y a là-dedans quelque chose de très infantilisant, et une persistance à ne pas vouloir écouter les principales concernées. Ce n'est pas un travail génialissime en terme de plaisir. Mais il me donne, à moi, énormément de temps et de liberté(s). C'est plus globalement le travail qui par essence est aliénant, au sein du système capitaliste qui perdure et dans lequel on vit.

Les caissières par exemple n'éprouvent pas un plaisir fou à travailler il me semble. A ce titre, j'évoque également l'ubérisation dans le livre. Quand on parle d'exploitation, on évoque instantanément le travail du sexe. Mais que dire d'Uber ?

© Anne Carrière / Sex-Appeal

© Anne Carrière / Sex-Appeal

K : Oui. Le principal problème du travail du sexe (un terme militant, qui insiste sur le côté "vrai travail") est qu'on ne peut toujours pas l'inscrire dans le Code du travail. Il est donc difficile de faire la différence entre les vrai·e·s travailleurs et travailleuses et les personnes qui sont simplement exploitées. Le terme de prostitution par exemple englobe beaucoup trop de choses dont, oui, des personnes exploitées, ce qui est évidemment horrible.

Il faut rappeler à ce titre que le trafic d'être humains touche à de nombreux domaines : je pense par exemple à celui du textile. Des femmes et enfants sont exploités pour produire des fringues mais on a jamais aboli le système du textile pour autant. La solution globale est donc d'assurer des conditions de travail éthiques – dans la consommation comme dans le sexe. A mes yeux, la criminalisation de la prostitution ne peut pas faire cesser tout un système d'exploitation : cela empêche au contraire de le questionner.

De manière générale, on imagine que l'exploitation dans la sexualité est pire que l'exploitation dans un autre domaine, c'est faux : c'est l'exploitation en général qu'il faut dénoncer. Surtout, criminaliser le travail du sexe ne fait que le rendre plus dangereux et précaire pour celles et ceux qui en vivent. Par exemple, en France, les lois sur la pénalisation des clients font, qu'évidemment, ceux-ci sont moins nombreux. Résultat, le travail du sexe est beaucoup plus caché, marginalisé. Et cela met les TDS en danger. Ayant moins de clients, ils et elles peuvent se retrouver à accepter des rapports sans capote.

Avoir moins de clients ne permet pas toujours de choisir et de poser ses propres limites dans un cadre sécurisé. Il suffit d'écouter les travailleurs du sexe pour le comprendre. Mais par-delà l'exploitation, je constate que certaines femmes parviennent justement à renverser les rapports de pouvoir.

K : Quand on est sociabilisée en tant que femme, on nous réduit souvent à notre corps et on nous sexualise beaucoup. Nous vivons dans une société qui utilise la sexualité féminine pour faire vendre. Quand je suis devenue travailleuse du sexe, j'ai eu l'impression de me réapproprier ce qu'on m'a infligée toute ma vie, de prendre les rênes pour engendrer une force matérielle qui soit mienne, une indépendance.

C'est pour cela que je l'envisage ce travail comme un renversement des rapports de domination. On dit que le travail du sexe est un endroit où le patriarcat est très visible, et c'est vrai. Les clients sont en majorité des hommes cis. Les TDS sont en majorité des femmes et des minorités de genre. Ce qui veut dire que les personnes sexisées [terme incluant toutes les personnes queer, ndlr] éprouvent de la honte à aller voir ces professionnel·le·s et je trouva ça problématique : cela en dit long sur les complexes associés à l'expression de leur désir.

Dans l'imaginaire collectif, on associe naturellement le désir féminin au romantisme et aux sentiments, et ces stéréotypes contribuent à ce sentiment de honte éprouvé. Il faudrait désacraliser ce désir là.

© Editions Anne Carrière

© Editions Anne Carrière

K : Oui. Dans ma vie intime, je ne couche plus avec des hommes cis. Et j'aimerais aussi vivre cela dans mon travail. Dans le livre Vilaines filles : les travailleuses du sexe, les clientes et la journaliste, de Pauline Verduzier (Editions Anne Carrière, 2020), il est question d'un bordel lesbien en Hollande, preuve que les choses évoluent malgré tout. Mais la sexualité queer rémunérée est encore une chose compliquée.

K : Dans une société où tout le monde est concerné et aliéné par la domination capitaliste, cela m'a toujours personnellement meurtrie d'avoir un patron, d'être payée dix euros de l'heure, de travailler comme une folle sous l'ordre d'une hiérarchie, en tant que serveuse et vendeuse. A l'inverse, devenir TDS m'a amenée à une situation d'indépendance. Je suis devenue mon propre patron, ce qui est une forme de liberté en soi : décider de son temps, de quand l'on travaille, et pour combien.

Le simple fait d'avoir du temps est contradictoire avec ce qu'impose le système capitaliste. Mais en contrepartie, un·e travailleur·se du sexe n'a pas de statut, de Sécurité Sociale, de chômage, reçoit souvent de l'argent en cash, ce qui est compliqué. C'est absurde de ne pas avoir de statut alors que l'on travaille. Surtout que parmi les clients des TDS, on trouve aussi des gens assez riches. Peut-être même que certains sont ceux qui par la suite écrivent des lois. Que ceux qui fréquentent les TDS sont les mêmes qui veulent les faire interdire.

K : Les politiciens ont l'habitude de parler de nous à notre place. C'est comme si l'on était pas suffisamment matures pour penser notre travail et expliquer comment l'améliorer. Or, ce que nous souhaitons, c'est un cadre qui nous assurerait plus de sécurité et de meilleures conditions de travail.

On croit que les lois de décriminalisation comme celle de la Nouvelle-Zélande engendreraient forcément une explosion du travail du sexe dans le pays. Or, une étude chiffrée de 2007 a démontré le contraire : 90 % des TDS interrogé·e·s ont affirmé se sentir plus protégé·e·s légalement, et en dix ans, le nombre de TDS n'a pas augmenté.

En vérité, les lois francophones relatives à la prostitution me rappellent les lois sur la PMA : on ne consulte pas les femmes lesbiennes et on décide à leur place de ce qui est le mieux pour elles. Des lois sur nous. Mais sans nous.

Bagarre érotique : récits d'une travailleuse du sexe. Par Klou.

Editions Anne Carrière, collection Sex Appeal, 200 p.