Grace Ly et Rokhaya Diallo © Marie Rouge© Marie Rouge

Grace Ly et Rokhaya Diallo © Marie Rouge© Marie Rouge

"Quelles formes prend le racisme dans nos vies quotidiennes ?", "Comment le déconstruire ?", "Quels outils déployer face à ses manifestations diverses", "Comment construire un destin politique commun ?"

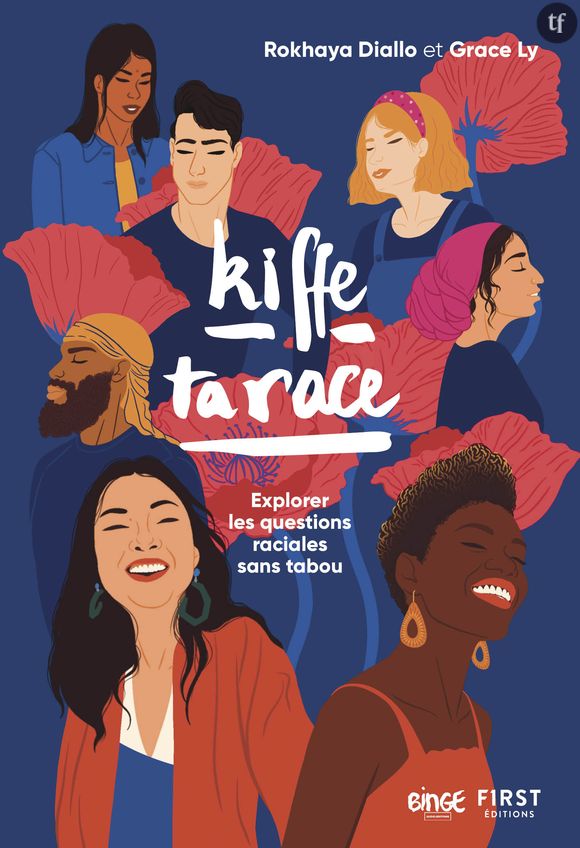

Ces questions essentielles, Kiffe ta race (ed. First), le nouvel ouvrage de Rokhaya Diallo et Grace Ly tiré de leur podcast éponyme, les dissèque avec expertise et vécu. Les leurs, mais aussi ceux de personnalités et spécialistes qui prennent la parole entre les lignes, pour apporter un point de vue et un savoir précieux.

Les deux autrices l'affirment dès l'introduction : il faut "nommer le racisme pour oeuvrer à sa déconstruction". Cela passe par arrêter de considérer cette idéologie comme une question de morale, de Bien ou de Mal, et cesser de mettre de côté son caractère systémique et historique. Admettre que le racisme se niche jusque dans les rapports intimes. Accepter et apprendre du passé pour mieux bâtir l'avenir.

Pour développer plus encore leur pensée, et notamment à quelques semaines de la prochaine élection présidentielle, on a longuement discuté avec elles. Entretien.

Rokhaya Diallo : Les questions raciales font partie intrinsèque de toutes les questions d'inégalités sociales qui existent en France et ailleurs. C'est particulièrement important de les explorer aujourd'hui car nous sommes dans un contexte de campagne présidentielle et que, de manière plus ou moins implicite, la question raciale et d'identité de la France sont des questions qui structurent le débat politique et électoral. C'est l'identité politique de certain·es candidat·es. Il est donc essentiel de donner des clés aux potentiel·les électeurs et électrices pour déchiffrer les enjeux de l'élection et des années à venir.

Grace Ly : D'autre part, pour les personnes qui subissent le racisme, il a toujours été important d'explorer ces questions. Ce n'est pas une histoire de timing. La raison pour laquelle on nous entend davantage récemment, c'est parce que l'évolution technologique nous permet d'être entendu·es. Ce moment est permis parce que les voix des personnes qui subissent le racisme depuis longtemps, mais n'avaient peut-être pas accès à une diffusion, sont entendues.

R. D. : Ils sont tabous parce qu'il y a une inculture collective sur les questions raciales. Elles sont considérées comme subalternes, et non comme devant faire l'objet d'études. Et je pense que cela participe vraiment à l'ignorance collective quant à ces questions qu'on réduit à leur aspect moral.

La deuxième raison, c'est qu'on a l'impression que se montrer critique vis-à-vis de l'histoire de France et de la république est un crime de lèse-majesté. Toute critique est perçue comme remettant en cause l'identité même de la France. C'est donc très compliqué de critiquer le passé historique de la république ou la manière dont la France appréhende ces questions sans que ce soit associé à un discours qui serait "anti-France".

G. L. : Je trouve que le parallèle avec le féminisme est criant aussi. L'un des arguments contre les féministes est de dire qu'elles n'aiment pas les hommes. Ce reproche-là revient depuis des décennies. On associe la lutte pour la justice sociale à une morale, et aussi à une culpabilisation de la société. C'est ce qui nous empêche d'avancer. C'est pour cela qu'il est important que l'antiracisme soit d'ordre politique et se détache de ces considérations personnelles, interindividuelles, moralisantes et culpabilisantes.

© ed. First

© ed. First

R. D. et G. L. : Exactement.

R. D. : Justement en ne se laissant pas entraîner dans toutes les controverses qui sont soutenues par certain·es candidat·es qui essaient d'en faire leur pub.

G. L. : Oui, et en se plongeant dans l'Histoire pour se rappeler qu'à chaque fois que le pays connaît des moments difficiles, c'est le bouc émissaire de l'immigration qui est pointé du doigt. C'est une ritournelle qui revient depuis le 19e siècle, cela n'a pas été inventé par les candidat·es actuel·les. Et elle marche bien, puisqu'elle distrait les gens, et permet de ne pas adresser les vraies questions de société qui sont importantes pour les Français·es.

R. D. : Il y a deux réponses possibles. La première est la question morale : associer le racisme à une figure particulière qui serait mauvaise, et qui serait Jean-Marie Le Pen, permet de dédouaner toutes les personnes qui ne sont pas Jean-Marie Le Pen. On ne pense pas la question du fond, mais on pense la question de la personne.

Après les élections de 2002, Nicolas Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur et a réhabilité un certain nombre d'idées de Jean-Marie Le Pen. Et lorsqu'il est devenu président, dès sa campagne de 2007, il a réinvesti le champ sémantique de l'extrême droite.

En 2007, Jean-Marie Le Pen a de son côté rassemblé 10 % de votes, car Nicolas Sarkozy lui a pris beaucoup de voix. Ce dernier a, je pense, participé à la banalisation d'un certain nombre de propos qui appartenaient à l'extrême droite dans l'espace public. Toute la décennie de 2010 a également vu l'émergence de plusieurs chroniqueurs dits "réacs" mais qui en fait, défendaient des idées anti-féministes, contre les antiracismes, etc. Ce qui a beaucoup joué dans cette banalisation.

Aujourd'hui, on constate aussi des conjonctions assez invraisemblables, où l'on voit des personnes de gauche, ou qui se disent de gauche, dont le principal combat est la lutte contre les antiracismes, les féminismes, le "wokisme" ou que sais-je. Tout ça fait que d'une certaine manière, des idées d'extrême droite se sont installées un peu partout sur l'échiquier politique.

R. D. : Oui. L'étiquette raciste n'a été attribuée qu'à une personne, à une personnalité, et pas à des idées. Donc celles-ci sont passées inaperçues.

G. L. : Cette évolution de la vie politique publique française n'est, de plus, pas isolée : elle s'inscrit dans un mouvement global où la protestation est devenue une provocation. Les personnes criminalisées sont celles qui oeuvrent pour créer un monde meilleur. On le constate dans d'autres pays qui ne sont pas la France mais qui voient les mêmes évolutions. C'est un problème qui vient du fait qu'on n'a pas pris le racisme et les exclusions à la base, et qu'on a fait du radicalisme un problème plutôt qu'une solution.

R. D. : Ce qui est d'abord intéressant, c'est que ce sont les personnes qui protestent contre l'américanisation du débat qui américanisent elles-mêmes le débat en utilisant des notions qui n'ont pas de sens dans le contexte militant français. Le fait d'être "woke" est une désignation militante qui correspond au contexte militant américain, et personne ne s'en est jamais revendiqué tel quel en France.

Ce terme est intervenu dans le débat public français directement de manière négative, par des gens qui en étaient critiques. Et c'est complètement absurde parce qu'on met derrière ce mot - que personne n'est capable de définir et que tout le monde combat, aussi bien Marine Le Pen, Eric Zemmour, Jean-Michel Blanquer, qu'Anne Hidalgo - la lutte contre le réchauffement climatique, le féminisme, l'antiracisme, la lutte pour les droits LGBTQIA+. C'est une diversion.

G. L. : En outre, il y a une inversion de la culpabilité qui s'opère. On fait d'un mot qui exprime des idées censées être progressistes pour la société, une insulte. De la même manière que des femmes n'osent pas dire qu'elles sont féministes parce qu'elles craignent de pâtir de leur engagement personnel - certes moins aujourd'hui, car les militantes féministes continuent à faire en sorte d'en faire un terme d'égalité et non d'oppression. C'est un mécanisme qui est à l'oeuvre pour maintenir le statu quo, et bloquer les avancées.

G. L. : Il le faut !

R.D. : C'est cela, ça va ensemble. Ce sur quoi nous voulons être claires, c'est qu'on ne veut pas se laisser déposséder de ce terme d'universalisme. Certaines personnes se sont arrogées ce titre d'universalistes mais c'est seulement incantatoire. L'universalisme doit être antiraciste et l'antiracisme doit être universaliste au sens de l'inclusion, et de tenir compte de toutes les spécificités et de toutes les autres oppressions.

Donc oui, nous donnons notre définition du mot car nous voulons imposer un universalisme qui ne se contente pas d'être théorique, mais qui reste malheureusement à l'horizon. Nous le sommes, mais nous ne prétendons pas que la France soit universaliste aujourd'hui. C'est un idéal que l'on espère atteindre, mais qu'on ne peut pas atteindre si on ne parle pas des questions qui fâchent.

G. L. : C'est le même raisonnement qui peut s'appliquer pour toutes les luttes en cours. Elles ne peuvent pas être déconnectées les unes des autres. On ne peut pas être antiraciste et sexiste, ou antiraciste et homophobe. Ça ne va pas ensemble. Ce sont des luttes interconnectées car des personnes cumulent ces différentes oppressions et s'en réclament. Et la lutte écologique est évidemment liée. Ce ne sont pas des idées abstraites et théoriques mais concrètement interdépendantes les unes des autres.

R. D. : Il y a des changements et je le constate par exemple avec le documentaire Noirs en France. Nous, quand nous avons proposé le même sujet il y a quelques années, on nous a dit que c'était trop clivant. La différence entre avril 2020 et aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont réalisé qu'il y avait des Noir·es en France et que ce n'était pas facile d'être Noir·es en France. Il y a eu des conversations intéressantes, un vocabulaire qui a pénétré dans l'espace public comme "privilège blanc", "racisé"... Même si ces termes ont été contestés, ils ont été débattus, ces questions sont entrées dans la sphère publique.

Ce que je déplore en revanche, c'est que beaucoup de médias n'ont fait que calquer les problématiques américaines sur la France. Tout d'un coup, on n'a fait que parler des Noir·es de France. Or, il n'y a pas que les Noir·es qui sont victimes de racisme en France. Et nous n'avons pas la même histoire qu'aux Etats-Unis.

Il y a une énorme minorité raciale en France qui sont les personnes d'origine nord-africaine, majoritairement non-noires. Et toutes ces questions-là, mais aussi concernant les personnes asiatiques, la question des Outre-mer, du racisme territorial, n'ont pas surgi au même moment. On n'a pas réussi à adapter ce débat aux réalités françaises.

G. L. : Les événements tragiques de 2020 et la mobilisation du comité Adama en France ont permis de rendre encore plus visibles et incontournables des sujets qui auparavant étaient considérés peut-être subalternes et moins importants. De rappeler aussi qu'il ne suffit pas de mettre des carrés noirs pour que la lutte avance. Il y a bien sûr du washing et des gens qui ne font qu'en surface, mais ça a le mérite de rendre ces questions-là partie intégrante du débat français, pour demain.

R. D. : Ce que nous voulions montrer, c'est que le racisme n'est pas seulement une idéologie qui se manifeste au sein de décisions politiques, ou portée par des gens profondément méchants, mais que cela se traduit aussi dans des relations interpersonnelles, y compris dans les relations affectives. Même dans des relations où l'on est face à des gens qui ne nous veulent pas de mal, le racisme peut s'immiscer et provoquer des désagréments.

G. L. : Le racisme est une oppression qui s'immisce dans toutes les couches de la vie des personnes qui le subissent, qu'elles soient intimes ou publiques, et nous ne sommes pas tou·te·s armé·es de la même manière pour répondre à ces manifestations, notamment quand il s'agit de proches qui nous sont cher·es et qui nous font du mal.

C'est difficile dans un contexte où la société associe le racisme au mal, de manière tout à fait binaire. Quelqu'un qui est sympa peut être raciste, sexiste. Il faut vraiment sortir de cette idée que si on l'aime bien, on lui passe tout. C'est comme ça que les oppressions se perpétuent : en fermant les yeux sur des petites choses qui nous paraissent supportables, alors qu'elles sont intolérables pour plein de gens à différents moments.

R. D. : Cette idée implique par ailleurs qu'aucune remise en question n'est possible, et mène à l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui, notamment à gauche, où des personnes refusent d'entendre des choses qui dérangent leur conviction par rapport à leur propre morale.

G. L. : De plus, la question de l'antiracisme est un travail qui est en cours dans notre société, on ne peut pas simplement se déclarer antiraciste.

G. L. : Partir de ce que vivent les gens pour déconstruire l'oppression qu'est le racisme est à la base de notre démarche dans le podcast. On l'a repris dans le livre comme une évidence car c'est aussi notre démarche personnelle de considérer que ce que nous vivons dans notre société et comment nous le surmontons, c'est déjà un savoir. Beaucoup de gens possèdent cette analyse de ce qu'ils vivent. Mettre ça en commun pour nous élever, je trouve cela résolument positif. Cela donne beaucoup d'espoir pour demain.

Le racisme, quand on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre de la même manière que les personnes qui le vivent. Comme le sexisme : un homme peut se rapprocher de l'expérience des femmes, mais souvent, les femmes sont les meilleures pour se libérer elles-mêmes.

R. D. : C'est une manière de rappeler que le racisme ce n'est pas uniquement de la théorie, mais c'est une idéologie qui s'inscrit dans des vécus et par la force des choses, des personnes qui en sont affectées vont développer une forme d'acuité que n'ont pas d'autres. C'est un savoir, une expertise qui n'est pas reconnue en France, mais qu'il est extrêmement important de valoriser car elle permet de débusquer le racisme là où il est le moins dénoncé.

Kiffe ta race, de Rokhaya Diallo et Grace Ly, ed. First.