#MeToo, Reine d'Angleterre et acide sulfurique : voici les romans les plus puissants de cette rentrée littéraire© Fayard

#MeToo, Reine d'Angleterre et acide sulfurique : voici les romans les plus puissants de cette rentrée littéraire© Fayard

© Flammarion

© Flammarion

Ne cherchez plus : après moult investigations, voici le roman le plus drôle de cette rentrée littéraire. L'autrice de bandes dessinées Louison déploie ici le récit irrésistible d'une femme ayant grandit dans un univers faits de tasses de thé pour boutiques à souvenirs, de vieux numéros de Paris Match et Points de vue, de longues cérémonies fidèlement suivies à la télévision. Bref : une adoration familiale pour la Reine d'Angleterre.

Adoration qui trouve son point culminant lorsque la narratrice, férue de nouilles (qu'elle laisse inconsciemment agoniser au fond de la casserole) croise sur son chemin une inattendue star royale... Fantaisie, décalages et dérision caractérisent ce drôle de conte délivré en hommage à Elizabeth. Mais sous ce decorum kitsch, se dévoilent des blessures secrètes, et une écriture subtile dénudant des thématiques profondément sensibles. Pouvait-on deviner l'éclosion d'une telle émotion par-delà la cocasserie de ce postulat ?

Du rire aux larmes, il n'y a qu'un pas.

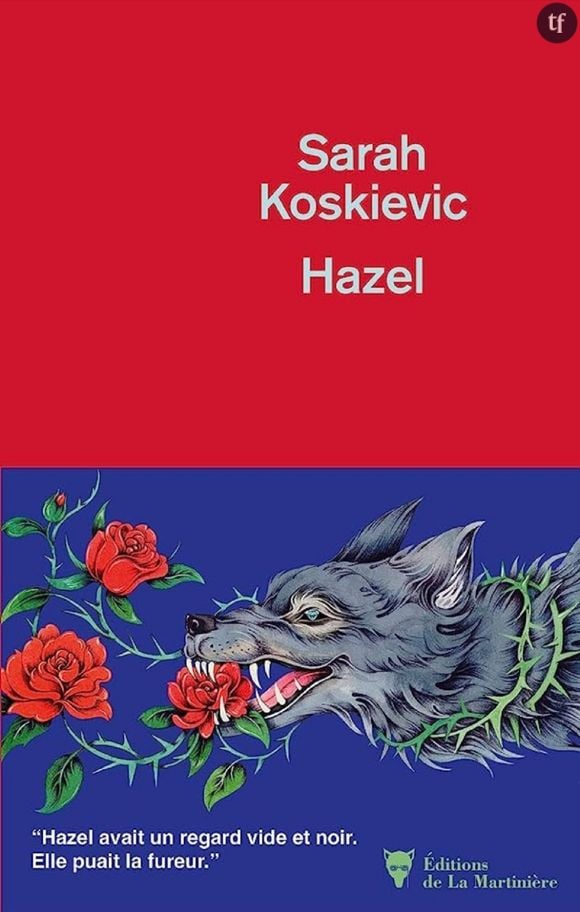

© Editions de La Martinière

© Editions de La Martinière

Hazel, c'est la femme fatale, flamboyante, noctambule, désirante, la "lionne"... comme l'énonceraient les pauvres mâles en manque d'imagination. Elle aime un homme qui rapidement l'emporte dans une relation douloureuse. Les nostalgiques de la trilogie Vernon Subutex flâneront en terres familières avec ce roman fiévreux qui évoque le meilleur de Despentes : polyphonie (entre l'intime et la fresque sociale), périphéries franciliennes pleines de bruit et de fureur, playlist rock précisée en intro, langue dont le mouvement constant n'a d'égal que celui des corps...

Et aussi, propension à soulever à pleines mains des enjeux féministes : sexualité(s), réciprocité dans les rapports amoureux, slut shaming, emprise... Hazel porte sur elle les marques de toute une génération, tiraillée entre les appels décomplexés à l'émancipation et les injonctions, complexes et autres contradictions. Un portrait de femme qui se lit comme on vit un concert, où la fureur et l'énergie se retrouvent à côtoyer une étrange mélancolie.

© La ville brûle

© La ville brûle

C'est un deuxième roman qui fait l'effet d'une révélation. L'histoire, relatée à la première personne, d'une jeune femme, de la relation qu'elle va vivre à la toute fin de son adolescence, et du viol qui en fut - plus ou moins - la conclusion. Mais tout n'est pas si simple. Au contraire, Un monde plus sale que moi, c'est avant tout le récit de la complexité : la difficulté à poser des mots - viol, emprise, toxicité - à travers l'anatomie de son couple.

En ressassant ses souvenirs, la protagoniste cherche à atteindre une réalité de l'intime dans une société bousculée par #MeToo. Elle interroge ce que ce mouvement change, et ce qu'il ne change pas. Le coeur de l'intrigue, c'est ce conflit intérieur qui la bouleverse. Y'a-t-il des bonnes et des mauvaises victimes ? La parole enferme-t-elle plus qu'elle ne libère ? Comment reconstituer ce qui est fracturé, éparpillé, et en premier lieu son propre corps ?

La force de ce roman, c'est sa lucidité très crue, sa minutie, sa propension à tout déconstruire (sexualité, couple, réseaux sociaux, langage) tout en privilégiant un style hyper-expressif, organique et poétique en un même mouvement, profusion d'images vivaces qui font sens et touchent juste.

Une leçon d'écriture.

© Gallimard / NRF

© Gallimard / NRF

C'est comme si George Orwell, la série Black Mirror et le premier opus d'American Nightmare se retrouvaient réunis entre 230 feuilles de papier noircies. Exercice de narration implacable, véritable page turner, le nouveau roman de Lilia Hassaine nous plonge dans un futur pas si éloigné.

Notre monde est le même : données personnelles sacrifiées en vrac, générations hyperconnectées, indignation exacerbée sur les réseaux sociaux, écarts de classes qui s'intensifient... sauf que nos demeures se constituent de surfaces de verre assurant une littérale transparence.

L'idée ? Si tout se voit, s'affiche aux yeux de tous, alors rien de grave ne sera plus jamais commis. La fin de l'impunité, ou le début d'une tyrannie ? Une inquiétante disparition sur laquelle enquête notre protagoniste pourrait délivrer un début d'indice à ce sujet.

L'exercice de la dystopie, pas si prisé que cela par nos auteurs hexagonaux, dévoile ici sa force première : marcher de l'avant vers un avenir imaginaire pour mieux faire un pas de côté sur une actualité brûlante. C'est en brossant les traits déformants de lendemains qui déchantent sérieusement que l'autrice délivre un témoignage hyper-contemporain. Glaçant et méticuleux.

© Bouquins

© Bouquins

Une femme descend la rue Monge, dans le cinquième arrondissement de Paris. Nonchalamment, elle s'enfonce dans la station de métro Jussieu. Comme tout le monde, elle attend son train. Soudain, un cri la sort de sa torpeur. Elle est attaquée à l'acide par un homme. Son visage est détruit. Et sa vie, aussi.

C'est un postulat qui dévaste. Pour son premier roman, Victor Dumiot n'a pas opté pour la plus évidente des intrigues, et a décidé d'y associer un style redoutable. Acide est une fiction éprouvante, fuyant malgré ses détails morbides le voyeurisme feuilletonné d'un podcast "true crime".

C'est vers la densité romanesque que nous guide l'auteur, en passant au grill par le prisme de la voix de son héroïne le culte de l'apparence, la conception de la beauté et de la laideur, le rapport à soi, la considération du corps et de la sexualité féminine dans une société cernée par les violences patriarcales.

Dans ce roman viscéral, qui coupe le souffle en remuant nos tripes, l'intime est frontalement politique, et la défiguration permet finalement de tout figurer : par-delà la cruauté de cette histoire nous est dévoilée celle, beaucoup plus insidieuse et perverse, de tout ce qui définit le système où elle prend place.

Un choc.

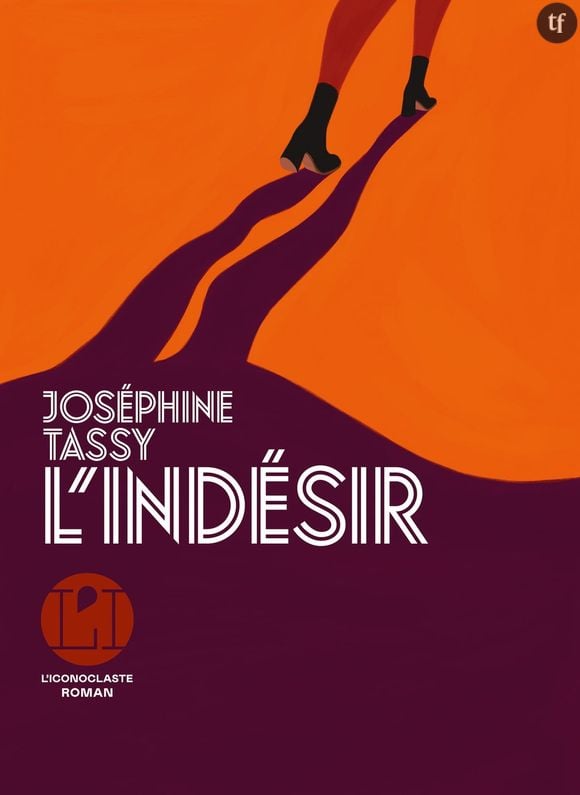

© L'iconoclaste

© L'iconoclaste

Comment faire le deuil de sa mère ? Y parvient-on jamais ? Et si ce processus, plus que de souvenirs, était source de révélations ? Ces questions, la protagoniste de L'indésir va s'y confronter violemment. Quitte à envoyer valser ses certitudes. Les toujours stimulantes éditions de L'iconoclaste nous font découvrir avec ce premier roman le style à la fois sensible, intérieur et profondément moderne d'une autrice à suivre naturellement.

On s'éprend de la justesse de cette écriture qui saisit aussi bien le quotidien de cette jeune femme et ses légères errances sentimentales que le caractère volontiers douloureux de ses introspections. Lorsqu'il est question du deuil, impossible et indicible, de celle qui vous a portée au monde, on pense très fort à un chef d'oeuvre de l'autofiction : Une femme, le roman qu'Annie Ernaux a dédié à sa propre mère, récit d'une absence omniprésente.

© Fayard

© Fayard

On connaissait le vert, couleur des militantes d'Argentine défendant le droit à l'avortement, et le violet, qui unit celles et ceux qui combattent les violences faites aux femmes. Il faudra désormais compter sur l'attrait féministe du jaune, coloration vive au coeur de ce roman-choral unissant plusieurs personnages féminins d'âges divers par le biais d'une même indignation.

Un jour, une jeune femme - habillée de jaune - est sifflée dans la rue. Elle répond à son harceleur. Elle est agressée physiquement. Une voisine la filme. Osera-t-elle poster la vidéo ? Qu'en pense-t-elle ? Et que pense la victime ? Et cette adolescente, éveillée, en quoi ce récit la concerne-t-elle ? En vérité, il nous concerne tous. C'est le message de Florence Hinckel, qui, à l'instar de Capucine Delattre (voir plus haut) bondit de l'intime au collectif.

Un événement individuel, "fait divers" diraient certains, à l'origine d'une colère globale : celle d'une génération. Si c'est l'agression physique de Marie Laguerre qui nous vient à l'esprit à la lecture de ce livre, ce postulat tient évidemment de l'universel. D'où la pluralité des personnages féminins déployés dans ce roman aussi lucide que stimulant, protagonistes dont les prénoms regorgent de force militante : Adèle, Virginie, Marguerite...

© P.O.L

© P.O.L

Qu'écrire sur Triste Tigre qui n'ait pas encore été dit ?

Oeuvre de non-fiction, c'est l'un des livres les plus marquants de cette rentrée littéraire. Victime d'inceste, Neige Sinno y dépeint, minutieusement, avec une glaçante méticulosité, le portrait, les actes, la défense et la psychologie de son agresseur : son beau-père. Lauréate du Prix Le Monde, l'autrice dégaine une écriture comme un couteau : précise, tranchante, douloureuse.

Cette enfance meurtrie, la sienne, permet à Neige Sinno de passer au scalpel une certaine "culture de l'inceste" (pour paraphraser cet excellent essai). Il y sera notamment question de l'énorme incompréhension qui depuis sa sortie alourdit la réception publique et critique du Lolita de Nabokov. Face à ce récit de soi, tour tour journal intime, analyse littéraire, culturelle, démonstration implacable, on pense à des plumes majeures : celle de Vanessa Springora (Le consentement) et de Christine Angot (Le voyage vers l'Est).

Encore un récit sur la difficulté à "faire témoignage", mais qui, en prenant régulièrement à partie le lecteur, étend la réflexion à l'écriture, et à la littérature, jugées cruellement insuffisantes pour panser les plaies, "réparer" ce qui restera à jamais brisé. Ce livre n'est pas une thérapie, ni une libération : mais simplement le compte-rendu d'une réalité, brut mais friable, assemblée par pièces comme un puzzle. Dévastateur.