Un surnom : "KB". Et tout un éventail d'intitulés pour l'étiqueter. Femme "musclée", guerrière du ciné américain, cinéaste à la fois "charmante" et "badass"... Les portraits dont fait l'objet la réalisatrice Kathryn Bigelow amusent toujours : on s'y étonne de voir une artiste féminine porter sur elle un cinéma d'action forcément "testostéroné". Bigelow, c'est Point Break, Zero Dark Thirty, Detroit. C'est aussi Démineurs, qui lui vaut un Oscar de la meilleure réalisation : encore à ce jour, elle est la seule femme à qui l'Académie a décerné la précieuse statuette.

Femme d'exception, donc, mais aussi et surtout réalisatrice complexe, prodigieuse, innovante, engagée, auquel la chaîne Arte consacre en cette fin septembre un cycle qui débute dès ce dimanche 27 septembre. L'occasion de (re)découvrir l'oeuvre à la fois populaire et trop méconnue d'une artiste capable d'investir en un même élan film policier (Blue Steel) et film d'action sur la traque de Ben Laden (Zero Dark Thirty). L'occasion, aussi, de ne plus limiter Bigelow à son ex-mari et ancien collaborateur de renom : le réalisateur et producteur James Cameron.

Alors que trois ans déjà nous séparent de la sortie de son dernier long métrage (Detroit), le nom de Bigelow revient sur les lèvres à l'occasion des dernières grandes révolutions, antiracistes et féministes. Un esprit de contestation qu'elle a su saisir très tôt. Pourtant, son regard semble aussi bien échapper aux machos qu'aux militantes. Il faut dire que celle que les médias considèrent comme la reine d'Hollywood reste insaisissable. On vous dit pourquoi.

© 20th Century Fox

© 20th Century Fox

"C'est une cinéaste multi-genres... dans tous les sens du terme !", nous assure d'emblée Pauline Mallet, l'instigatrice du podcast Sorociné. Il faut dire que le "genre", Bigelow le renverse très vite. Au début des années 70, la Californienne n'a que vingt ans lorsqu'elle achève ses études au prestigieux San Francisco Art Institute. Mais plutôt que de consacrer sa vie aux toiles, l'apprentie-peintre bifurque rapidement vers le ciné.

Elle l'étudie à la Columbia University School of the Arts avant de poser le ton la décennie suivante. De ses débuts derrière la caméra résultent deux premiers films matriciels, The Loveless (avec Willem Dafoe) et Aux frontières de l'aube. Récit d'un gang de motards dans l'un, curieuse revisite du mythe vampirique dans l'autre - considéré comme son film culte. Et dans les deux cas, une abondance de mecs, entre communauté de bikers et assoiffés de sang sévissant dans un Oklahoma empli de rednecks. Où sont les femmes ?

Disons-le net, la trentenaire s'en fiche. Elle aime les cowboys et le rock, les romances tragiques et la violence du cinéma de Sam Peckinpah, l'auteur de La Horde sauvage. "Bigelow est un paradoxe. Son regard est 'instinctif', ce que l'on associe plutôt aux femmes, mais elle adore les trucs de machos : l'alcool, les coups de feu, l'amitié virile. C'est un cinéma burné", nous explique le journaliste ciné David Fakrikian. Entre ses deux longs métrages, elle prend même le temps de scénariser un épisode de la série populaire The Equalizer, "soit l'histoire d'un vieux agent des services secrets qui dégomme des loubards", s'amuse l'auteur du livre James Cameron, L'Odyssée d'un cinéaste. On est loin d'une rom'com avec Julia Roberts.

© Summit Entertainment

© Summit Entertainment

Et pourtant, Bigelow exprime beaucoup d'amour pour les marginalités masculines qu'elle dépeint. Des virilités impulsives, animales, damnées. Dans Aux frontières de l'aube (1987), le protagoniste est mordu par la jeune vampiresse qu'il aime, et se revigore en goûtant ses veines, à genoux. Une poésie sanguinaire qui emplit ce drôle de western moderne où les garçons-vachers affrontent les punks. "C'est une réécriture du mythe de vampires : la femme mord l'homme et pas l'inverse comme c'est le cas depuis Dracula". Et l'homme dépend de la femme : c'est une question de survie.

Amour pour les mecs ou amour entre mecs ? C'est là la grande question de son oeuvre la plus célèbre : Point Break (1991). L'histoire de Johnny Utah, un superflic en infiltration au sein d'une bande de surfeurs mystiques qui, entre deux vagues, braquent des banques. A leur tête, le gourou Bodhi. Utah va s'intégrer, adopter les rites de la culture-surf, et suivre Bodhi... Jusqu'à l'extrême-limite (sous-titre français du film). Chute libre, poursuite, fusillades : l'un et l'autre vont enchaîner les confrontations en corps à corps sans jamais parvenir à s'achever. Puissant.

Pour les incarner, Keanu Reeves, brillant la même année dans le My Own Private Idaho de Gus Van Sant, et Patrick Swayze, la star de Dirty Dancing. Un casting qui compte, puisque la douceur y enlace la force, loin des standards du cinéma d'action. "C'est le meilleur rôle de Swayze : il est à la fois ultra-charismatique et ultra-sensible, ce qui explique pourquoi il fascine tant Johnny Utah. L'un est ce que l'autre souhaiterait être et il y a presque de la sensualité entre eux", décrypte la podcasteuse Pauline Mallet.

© BestImage

© BestImage

Cette "bromance" ambiguë s'écrit dans le sang et à bout de souffle, comme une sorte de liaison sadomasochiste. Sous-texte d'autant plus puissant que Point Break s'avère être, l'espace d'un twist, une ode à la liberté. "Dans une histoire de femmes lesbiennes réalisée par un mec, on perçoit forcément le regard masculin. Point Break est un récit d'hommes sur lequel plane le regard d'une femme", abonde David Fakrikian.

Un vrai trouble dans le genre donc, pour reprendre la fameuse expression de la philosophe Judith Butler. "Point Break porte un regard rare sur les amitiés masculines au cinéma et sur les hommes en général", admet encore l'instigatrice de Sorociné.

Des hommes qui sont également au coeur du film qui l'auréolera d'Oscars : Démineurs (2008). Groupe de mecs, adrénaline, corps meurtris : la recette perdure. Mais le cadre est différent : c'est celui, dévastateur, de la guerre en Irak.

Le protagoniste (Jeremy Renner) ? Un cowboy blanc frimeur sûr des lieux qu'il investit, conservant des bribes de chaque bombe qu'il désamorce, jouant les gros bras avec ses collègues soldats. Bigelow scrute au plus près ce héros de guerre qui ne demande qu'à craquer, son immaturité, sa peur (qu'il cache sous son épais costume) mais aussi son impuissance face à la mort. Les cowboys n'existent que dans les films. John Wayne a ses failles.

Ultime pied de nez, la cinéaste prend même soin de filmer son retour "au pays", auprès d'une épouse et d'un enfants délaissés. Un épilogue capital aux yeux de notre interlocutrice : "D'un coup, Kathryn Bigelow démystifie complètement cette figure héroïque en rappelant que pour sa famille, ce soldat est avant tout un père absent. Preuve en est que son cinéma manque peut-être de personnages féminins, mais pas de regard féminin".

© 20th Century Fox

© 20th Century Fox

Bon, mais à force de s'éterniser sur ces mecs, on en oublierait presque que les femmes occupent (quand même) une certaine place dans son cinéma. Dès Blue Steel (1990) d'ailleurs, où Jamie Lee Curtis incarne une flic confrontée au machisme de son père (qui bat sa mère), de l'institution policière qu'elle investit (riche en misogynie) et d'un trader psychopathe plus allumé tu meurs. Une jeune femme "musclée" qui affronte le sexisme d'une sphère aux violences insoupçonnées ? Difficile de ne pas voir une légère dimension autobiographique dans ce thriller.

12 ans plus tard, l'effet-miroir se poursuit avec Zero Dark Thirty, récit de la traque de Ben Laden par celle qui souhaite plus que tout sa tête, l'agente de la CIA Maya. L'ouverture donne le ton : à l'issue d'une séquence de torture apparaît ladite Maya, élégamment coiffée et habillée. L'ultraviolence ne bouleverse pas l'experte. C'est "une tueuse", dit-on d'elle, capable de leader un entier groupe de soldats. Et contrairement à l'héroïne de Blue Steel, les hommes l'écoutent, elle. Comme un écho à l'évolution de la cinéaste (depuis oscarisée) au sein de l'industrie hollywoodienne.

© Metro-Goldwyn-Mayer

© Metro-Goldwyn-Mayer

"Ce qui importait était d'avoir un personnage très fort. Maya n'est pas définie par un homme ou par une relation sentimentale. Elle est définie par ses actions", expliquera Kathryn Bigelow.

"Quand elle affirme ça, difficile de ne pas penser à la manière dont elle a pu être sans cesse renvoyée à son ex, James Cameron", théorise la podcasteuse Pauline Mallet. Féminin ? Masculin ? La réalisatrice persiste et signe au fil des interviews : elle ne pense pas "en terme de genre". Même quand, dans le curieux thriller et film historique Le poids de l'eau (2001), elle semble privilégier un discours féministe, sur fond de féminicides... et de romance impossible. Oui oui, encore une fois.

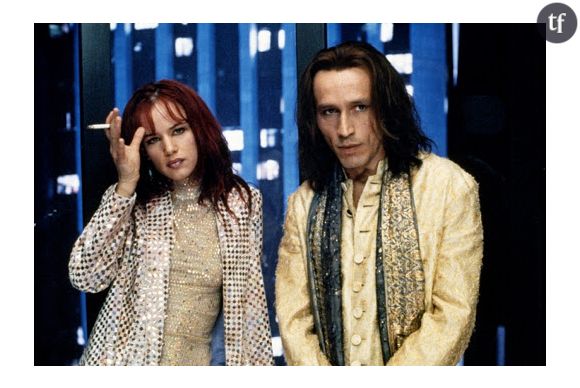

Et pourtant, la "question du genre" est au coeur de l'un de ses plus grands films : Strange Days (1995). Echec commercial inexpliqué, cette dystopie écrite par James Cameron nous colle aux basques de l'ex-flic Lenny Nero (Ralph Fiennes), un dealer de simulations virtuelles plus vraies que nature et en vue subjective (pour simplifier). Sa vie morne bascule quand un psychopathe commence à lui envoyer les films de ses meurtres. A cause du système cérébral mis en place, Nero ressent ce que vit la victime, violée et assassinée. Mais son regard, lui, épouse celui du tueur. Complexe.

© 20th Century Fox

© 20th Century Fox

Dans Strange Days, la science-fiction se fait d'abord l'expression du male gaze, ce regard de cinéma qui sexualise le corps des femmes : on assiste à une scène de sexe très sensuelle, en vue subjective, avec Juliette Lewis. Mais quelques séquences plus tard, le sexe devient viol. Insoutenable, et toujours en vue subjective. A l'instar du protagoniste, le public masculin voyeuriste va devoir la vivre, cette agression sexuelle. Voilà du pur female gaze. Du jamais vu.

"Dans la plupart des films et séries, le viol est capté par des hommes, sexualisé parfois, volontiers gratuit. Kathryn Bigelow fait tout l'inverse. Elle le conscientise. Son héros ressent ce que la victime ressent à travers les yeux de l'agresseur. Ce n'est pas un 'male gaze' ou un 'female gaze', non, mais un double gaze", se réjouit Pauline Mallet.

On pense alors à ces mots de la cinéaste, saisis par le magazine Vogue : "Le cinéma propose une expérience collective qui peut transporter et forcer à penser. C'est sa beauté, cette capacité à pénétrer le subconscient". C'est dans ce flou subversif du subconscient "pénétré" que son art s'exprime, par delà les stéréotypes.

© Capital Cinéma

© Capital Cinéma

"James Cameron ne voulait pas de cette scène de viol. Il n'y a qu'une femme qui pouvait l'écrire. Et puis, Bigelow lui apporte tout un éveil social qu'il n'avait pas encore", admet David Fakrikian, spécialiste du réalisateur de Titanic. Cet "éveil" s'incarne à travers le personnage de Lornette Mason (Angela Bassett), chauffeuse de limousine, femme afro-américaine forte et indignée qui, après la découverte d'une grave "bavure" policière, prône une incendiaire révolution. Cette révolution, on la retrouvera une vingtaine d'années plus tard dans le dernier film de Bigelow, Detroit, récit bouleversant des émeutes raciales survenues dans la ville éponyme en 1967.

Pour Kathryn Bigelow, associer violences policières, racisme systémique et violences sexuelles coule de source. Politique, son oeuvre porte sur elle un féminisme intersectionnel, fustigeant toutes les formes d'oppression au nom d'une émancipation qui peine à pointer le bout de son nez. D'où ce refus d'être catégorisée : la "reine d'Hollywood" est avant tout une voix rebelle. Et c'est aussi pour ça qu'elle manque tant au cinéma américain.