Anne Nivat est grand reporter indépendante et reporter de guerre depuis plus de 20 ans. Après la publication de nombreux livres (dont Chienne de guerre, en 2000, qui a remporté le prix Albert-Londres), elle sort aujourd'hui sa première bande dessinée. Une fiction largement inspirée de son parcours, co-scénarisée avec Jean-Marc Thévenet et illustrée par Horne, intitulée Dans la gueule du loup (ed. Marabulles).

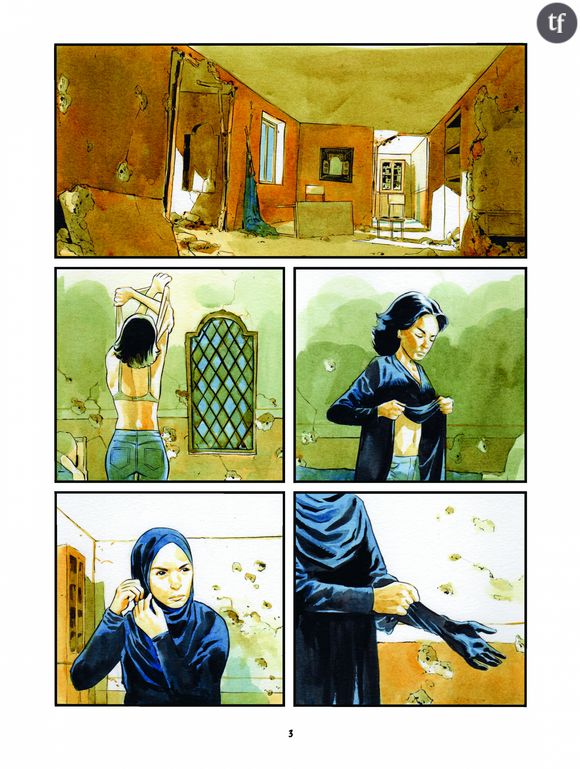

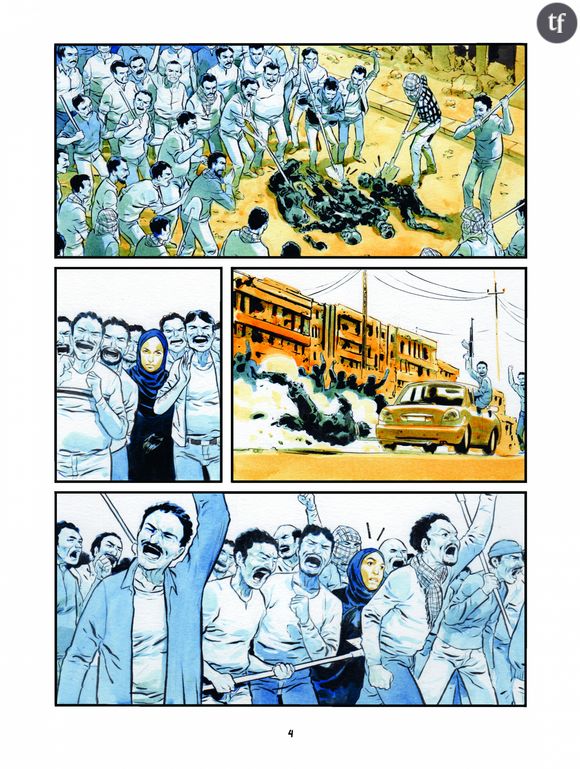

Cette centaine de pages haletante raconte la rencontre entre Abdel, un Français parti pour le djihad au début des années 2000 avant d'en revenir, Mahmoud, réfugié tchétchène, et Nina, journaliste qui a croisé les deux hommes au coeur de guerres qui ne sont pas toujours les leurs.

Tous les trois se retrouvent dans un café niçois, en 2014, et partagent des souvenirs douloureux. Grozny, en Tchétchénie, conflit que Nina a couvert et où elle a fait la connaissance de Mahmoud en 1999. Falloujah, en Irak, où elle a brièvement croisé Abdel en 2004. Au gré de leurs conversations, on découvre différentes batailles, différentes visions du monde, différentes vies.

© Abaca

© Abaca

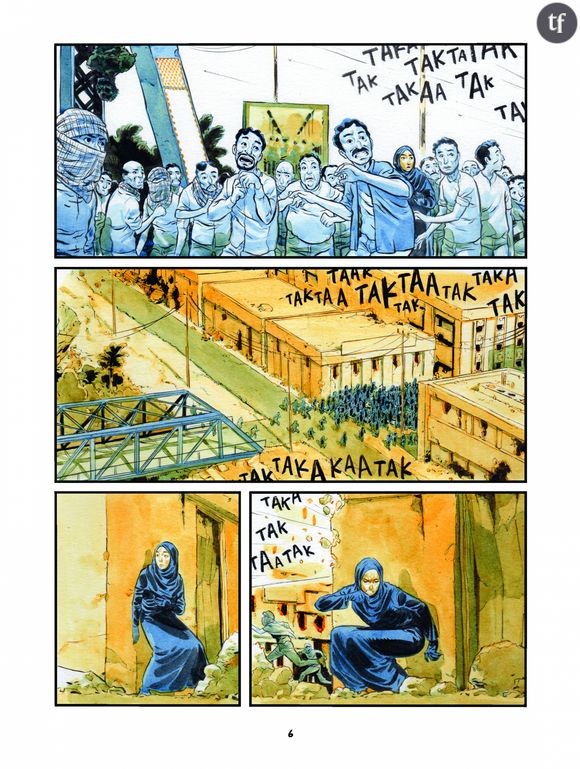

Aux mots et aux dialogues percutants, s'ajoutent des images issues des expériences nichées dans l'esprit d'Anne Nivat, et interprétées, avec une subtilité désarmante, par le talent de l'illustrateur Horne. Une fenêtre accessible sur des événements marquants, qui permet aux lecteurs et lectrices d'en saisir une réalité inédite. Car Dans la gueule du loup décrit des guerres terribles avec une humanité rare. Et surtout, offre une place centrale aux femmes. A la journaliste comme à celles qui s'organisent sur le terrain.

A l'occasion d'un long entretien par téléphone, Anne Nivat décrypte justement la force inébranlable de celles par qui "tout tient" lorsqu'autour, tout s'effondre. Elle s'épanche aussi sur notre société post-#MeToo, la misogynie qui règne dans les rédactions, la diabolisation de la colère des femmes et la nécessaire sororité à cultiver pour s'encourager à "oser être libres". Echange.

Anne Nivat : Tout à fait. Si j'ai un but, c'est bien celui-ci : injecter de l'humanité dans ces conflits. Je trouve que l'on est dans une société très violente, très déshumanisée et qui regarde toujours tout par le bout de la lorgnette. En faisant une bande dessinée, je souhaitais apporter un autre regard, grâce à la puissance du dessin. Et en même temps, j'ai pris de la distance avec la réalité, car j'ai créé des personnages : Nina, Mahmoud et Abdel.

Entre ces trois protagonistes, je veux qu'on sente la vie, malgré la détresse que le contexte impose. Pour être honnête, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressée, ce n'est pas la guerre, c'est la vie. Le fait qu'en temps de guerre, on ne puisse pas tricher. Et ça, je pense que je réussis mieux à le dire dans la BD que dans mes livres.

Je voulais aussi aller au-delà des idées reçues que l'on peut avoir sur les reporters de guerre. Exercer ce métier, c'est être une lampe d'humanité dans la nuit, c'est apprendre la subtilité. Sur le terrain, il n'y a pas que des bons et des méchants, il y a des contradictions inhérentes aux êtres humains. Et par cet ouvrage, j'espère faire partir les lecteurs et les lectrices vers la complexité du réel, au sein de conflits comme ailleurs.

Finalement, ce n'est pas un livre sur la guerre en elle-même, ni sur comment couvrir une guerre. C'est bien plus que ça.

© Marabulles

© Marabulles

© Marabulles

© Marabulles

A. N. : Oui. Il y a toujours un énorme décalage entre les nuances du terrain et la représentation que se fait le public, ou le microcosme médiatique, du terrain. Sur la première page du livre, j'ai d'ailleurs écrit une sorte de dédicace : "A tous ceux croisés sur le terrain, grâce auxquels j'ai pu raconter, non pas la vérité (qui n'existe pas), mais les faits, vécus sur place. A tous ceux qui se méfient des journalistes, j'affirme mon attachement aux nuances et aux détails, indispensables pour éviter les écueils de la simplification et des interprétations idéologiques".

Pour moi, c'est essentiel de le formuler. Et ce qui est super, c'est que je reçois déjà des retours de personnes qui l'ont lu - les réseaux sociaux peuvent être terribles comme géniaux – et commentent qu'elles auraient voulu qu'il y ait davantage de pages.

Un lecteur m'a aussi dit : "On lit votre livre et on se sent plus humain". C'est le plus beau compliment que l'on puisse me faire. Parce que le reste - les postures, les stratégies des uns et des autres - me semble nuisible et nocif. Alors que là, à cause de la guerre, on est dans le vrai. Car celle-ci permet des relations brutes. Le seul enjeu, c'est de survivre. Et tout le reste devient inutile.

Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup importé, c'est de montrer que l'on peut être touché·e par certains événements, sans pour autant prendre parti, seulement touché·e. Avec des détails. Comme le moment où Nina refuse de saisir la kalachnikov que lui tendent les militaires russes, ou encore la scène où l'une des femmes explique simplement qu'elle a gardé les morceaux de ferraille entrés dans le corps de sa fille.

A. N. : Bien sûr. De toutes façons, dans Dans la gueule du loup, je dirais qu'il y a trois-quarts de réel et un quart d'inventé. Il y a des choses si précises et fortes qu'elles sont difficiles à imaginer.

A. N. : J'ai en effet voulu insister sur cette féminité. Je voulais intégrer au récit la sensualité, l'amour, mais aussi la force, la puissance de caractère, l'étrangeté de Nina. Le fait qu'aucun homme ne la domine ; elle ne le veut pas. Et dieu sait si on essaie.

Dans la réalité, en tant que femme, je n'ai pas cessé, non pas de me voir reprocher car personne n'osait m'en parler directement, mais de me voir renvoyer l'image de ma féminité comme si elle était gênante. Et c'est fatigant.

On est en plein dans un monde post-#MeToo, grâce auquel les femmes ont pu davantage s'exprimer sur les agressions sexuelles qu'elles ont subies. Le viol, c'est évidemment humilier la femme. Mais il y a 1000 façons de l'humilier encore. Je n'ai pas été violée, mais j'ai été humiliée. Notamment par des commentaires, des critiques, des piques qui m'étaient adressés parce que je suis une femme, et aussi que je suis ce qu'on appelle "féminine".

Sur les plateaux de télévision par exemple, plus je m'affichais "féminine" pour aborder des sujets dits "masculins", plus je gênais. Ce qui a induit chez moi une obsession : ne pas cacher cette féminité.

© Marabulles

© Marabulles

© Marabulles

© Marabulles

A. N. : Bien sûr ! Sur le terrain, en Irak ou en Tchétchénie que j'ai illustrés ici, mais je pourrais ajouter la Syrie ou l'Afghanistan que j'ai également couverts, j'ai constaté un schéma de relations hommes-femmes très différent de la France. Sauf que, lorsque je rentre chez moi, dans ma société qui n'est pas en guerre, où je suis contente de vivre, je remarque aussi de façon fourbe, cachée, dissimulée, tout ce que j'avais ressenti sur le machisme et le sexisme et la domination de l'homme sur la femme partout ailleurs.

J'ai mené une carrière en indépendante, loin des rédactions. Mais de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on lit sur ce qui se passe dans ces espaces, et qui sort aujourd'hui, rien ne m'étonne. Je l'ai vécu, je le connais par coeur et ce, sans être moi-même rattachée à un média particulier.

En tant que femmes, nous sommes tributaires de ces remarques désobligeantes, misogynes, machistes de la part de la plupart de nos collègues qui dispose d'un certain pouvoir pour nous faire avancer dans nos carrières. Et c'est simplement depuis quelques années, depuis #MeToo, que l'on entend les femmes s'exprimer à ce sujet. J'en suis très heureuse. Mais je n'ai moi-même pas cessé de m'exprimer. Et personne n'entendait réellement mes propos. On les détournait car ils gênaient mes interlocuteurs.

A. N. : Oui, tout à fait. Les femmes sont aujourd'hui davantage écoutées. Mais, là où on avance moins vite, c'est dans l'appréciation de leur colère. Aujourd'hui encore, elle dérange. A ce sujet, je suis frappée de constater que dès qu'une femme exprime haut et fort son désaccord, son non-consentement, elle est traitée de pute, de sorcière, de castratrice. Moi, j'ai osé être en colère et la colère c'est quelque chose qu'on ne pardonne pas à une femme. Cela pose toujours problème aux hommes qui ont l'habitude de dominer.

Pourtant, se mettre en colère, c'est résister à ceux qui polluent et manipulent. La colère est saine. Évidemment, que font ceux qui veulent continuer à humilier la femme ? Ils diabolisent la colère, attaquent, vilipendent celle qui la formule. Un moyen, en fin de compte, de ne pas parler du fond du problème. C'est de la misogynie, du machisme, une peur que nous accédions à un pouvoir qu'ils veulent garder pour eux.

Aujourd'hui, je n'ai pas de problème à montrer mon caractère combatif et franc, car je suis attristée et émue de voir que ça peut jouer en défaveur des femmes. Je ne le veux pas.

A. N. : C'est une envie réciproque dans cette sidération de la guerre, qui peut l'aider, elle, à la vivre. Qui l'humanise comme je le disais. J'ai vu énormément d'histoires d'amour au coeur des conflits. C'est important d'insister : la guerre n'arrête rien, la vie continue. J'ai vu des femmes enfanter de jumeaux à côté de moi, je n'ai jamais eu de sensations aussi fortes que ça. Mais aussi des vieilles personnes mourir. C'est un diapason terrible, qu'il est nécessaire de faire connaître.

Il faut sortir de sa bulle de société riche, moderne et très occidentalo-centrée, avec énormément d'idées reçues. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument se rendre dans ces pays en guerre afin de voir tout cela de soi-même. Je dis simplement qu'il faut être conscient·e de l'existence de cette bulle. Qu'en dehors, ça boue, ça vit, et que nous, les reporters de guerre, sommes vos yeux et oreilles.

Ce portrait de Nina, c'est aussi pour ma nièce de 18 ans qui pense, comme beaucoup de filles de son âge et beaucoup de femmes en général, que ce n'est pas possible de faire tout ça quand on est une femme, ou que l'on doit forcément faire des sacrifices pour y arriver. Nina, elle, ne sacrifie rien. Elle ne fait pas de compromis. Elle ose. Le fait de se restreindre, de s'auto-censurer, participe au système de domination des hommes sur les femmes. Il faut oser être libre, s'encourager à le faire entre femmes. C'est cette sororité que j'aime.

© Marabulles

© Marabulles

© Marabulles

© Marabulles

A. N. : Elles sont fortes, très fortes. Tout tourne autour d'elles. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Les hommes sont dehors, au combat. Ils meurent ou pas, font des conneries ou pas, puis rentrent chez leur femme, leur mère, leur cousine, leur fille. Et si le foyer tient toujours en pleine guerre, c'est grâce aux femmes.

J'ai vu des femmes sortir sous les bombardements pour aller chercher de la neige pour faire du thé quand il n'y avait plus rien à manger. J'ai mangé grâce aux femmes. Les femmes soutiennent aussi psychologiquement les maris combattants. Je n'en ai pas vu une qui n'était pas courageuse en pleine guerre. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent pas faire autrement. Et encore aujourd'hui, dans ces conflits qui ne sont pas finis, y compris en Syrie, ça n'a pas changé. Ce qui change dans la guerre, c'est la façon de la faire. Mais les comportements, les principes humains, ne bougent pas.

Je repense également à la notion de liberté que j'évoquais plus haut. J'ai beaucoup discuté avec certaines Afghanes, notamment, de ce sujet. Souvent, elles me posaient une même question qui au départ m'hallucinait, et puis j'ai su comment y répondre. Elles me disaient : "Comment votre mari vous autorise-t-il à faire ce que vous faites et à être là toute seule ?" Célibataire comme mariée, je répliquais : "Je ne demande pas l'autorisation à mon mari, parce qu'il m'aime, me respecte et respecte mon choix de travail".

Et là, s'ouvraient entre ces femmes et moi des boulevards de discussion autour de la liberté. Elles prenaient conscience de son existence, de sa puissance. C'était passionnant.

A. N. : J'aurais pu inclure l'Afghanistan. J'aurais pu inclure tous les autres. Si j'ai choisi ces deux-là, c'est parce que les événements réels que je relate s'y sont passés. Je ferais peut-être un tome 2, qui sait... C'est un grand plaisir de créer une bande dessinée. Le moment où j'ai découvert les planches du dessinateur Horne a été incroyable. J'y ai vu en même temps ce que j'ai vécu, ce que j'ai scénarisé et ce que lui a compris et dessiné. J'en avais les larmes aux yeux.

C'est merveilleux de réaliser qu'une personne qui n'a pas vécu ces moments peut tout de même réussir à les mettre en image, et à les partager à tou·te·s celles et ceux qui vont les parcourir. Et puis, de se dire que chacun·e en tirera des sensations différentes.

Dans la gueule du loup

Une BD d'Anne Nivat, Jean-Marc Thévenet, Horne, éditions Marabulles