Elvire Duvelle-Charles, autrice de "Féminisme et réseaux sociaux"© Béatrice Dufour @studiolouche

Elvire Duvelle-Charles, autrice de "Féminisme et réseaux sociaux"© Béatrice Dufour @studiolouche

Elvire Duvelle-Charles est sur tous les fronts et multiplie les modes d'action. L'autrice, réalisatrice et activiste parle sexualité sur @clitrevolution, organise un bookclub sur Patreon, participe à des collages sauvages. Avec les Femen, elle a sauté seins nus sur la voiture de DSK en 2012, fait irruption dans un bureau de vote en Turquie, et écopé d'une peine de 3 ans de prison ferme dans le pays sans la purger. Aujourd'hui, elle dissèque l'"histoire d'amour-haine" qu'entretient le féminisme avec les réseaux sociaux dans un livre passionnant sobrement intitulé Féminisme et réseaux sociaux (ed. Hors d'atteinte), et paru le 17 février 2022.

Son texte (à l'origine son mémoire de Master en études de genre à Paris 8) analyse les points positifs et négatifs de ces plateformes numériques lorsqu'elles sont utilisées pour diffuser une pensée militante et politique. D'un côté, la rapidité de communication et d'organisation qu'elles permettent, l'accessibilité à l'info, la libération de la parole et la diffusion à grande échelle de récits jusque-là silenciés. De l'autre, le cyberharcèlement facilité par l'anonymat qu'offre l'écran, l'humiliation au sein même de mouvements engagés, ou encore, la censure dès que le mot "éducation sexuelle" est tagué.

Un contraste qui a de quoi filer le vertige, et Elvire Duvelle-Charles l'explique très bien, entre interviews d'expertes féministes, de créatrices de contenus qui ont expérimenté l'envers du décor, et de constats personnels. Parce que le sujet nous fascine forcément, on a discuté longtemps de ce qui se trame sur Instagram - et au-delà. Plus précisément, Elvire Duvelle-Charles revient pour nous sur la nécessité de "décentraliser" les conversations féministes du réseau social, épingle le "shadow ban" qui persiste et signe et enfin, aborde le phénomène problématique de pureté militante. Entretien.

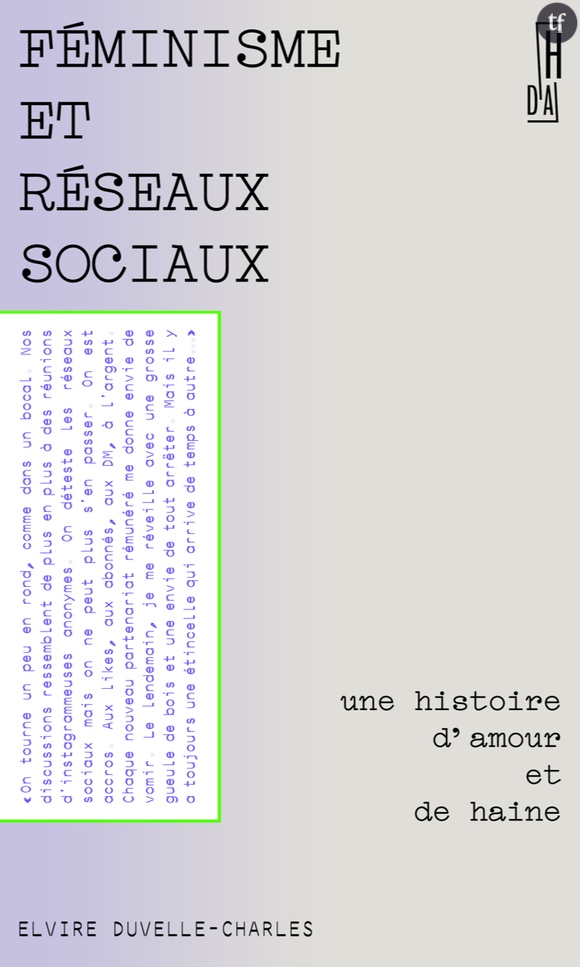

© Hors d'Atteinte

© Hors d'Atteinte

Elvire Duvelle-Charles : Bien sûr. Prenons le cas de toutes les travailleuses sociales. Bien souvent, elles ne maîtrisent pas bien les réseaux sociaux, et pourtant, ce sont elles qui oeuvrent sur le terrain. Ce sont elles qui accompagnent les femmes victimes de violences, qui alertent le gouvernement et proposent des mesures très concrètes.

C'est un travail de militantisme complètement différent. D'un côté, il y a les travailleuses sociales et de l'autre, les porte-paroles des mouvements féministes, qui vont essayer de faire résonner un maximum nos messages et nos avertissements en ligne.

E. D.-C. : Oui, et ça devrait l'être encore plus car il manque des ponts entre ces deux mondes. Pour ne citer qu'un exemple, l'ADSF (association qui vise à améliorer la prise en charge et l'état de santé des femmes en situation de précarité, ndlr) a actuellement besoin de collecter des dons. Seulement, le manque de ponts entre celles qui ont de la visibilité sur les réseaux sociaux mais ne maîtrisent pas la réalité sur le terrain, et celles qui connaissent le terrain et les besoins des femmes mais ne possèdent pas la communauté digitale qui pourrait les aider, complique cette action pourtant nécessaire.

E. D.-C. : Pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup d'amour pour les réseaux sociaux, et aucune haine, même en ayant été confrontée très tôt à la censure avec le compte de Clit'Révolution. Je ne pouvais que me réjouir de voir à quel point ce canal de communication était efficace, la vitesse à laquelle on pouvait s'organiser et mettre en place des actions. C'était assez salvateur. Avant, il y avait cette idée que quand on faisait une action militante, il fallait obtenir la validation des médias, réussir à ce qu'ils décident d'en parler. Et ce n'est pas simple d'y parvenir.

Pourquoi les Femen ont commencé à militer seins nus ? Parce que dans une époque où les féministes n'arrivaient pas à se faire entendre par les médias, ce détail les intriguait. C'était une manière de forcer l'écoute et l'intérêt médiatique. Les réseaux sociaux sont alors devenus une manière de s'émanciper des rédacs chef qui décidaient si, oui ou non, le sujet était important, et de devenir autonome face à ça.

Sauf qu'à partir du moment où un algorithme existe, on n'est plus maîtresse du contenu et de sa visibilité. Désormais, le rédac chef est devenu l'algorithme.

E. D.-C. : Ça a été le cas, je ne suis plus sûre que ce soit le cas maintenant. C'est ce qu'Anaïs Bourdet raconte dans mon livre, que lorsqu'elle a lancé Paye ta Schnek, elle s'est déconstruite en direct. Mais qu'aujourd'hui, ce ne serait plus possible car on lui tomberait dessus à la moindre maladresse.

J'ai l'impression qu'on reproduit cette idée-là de devoir être très instruit·e et légitime pour prendre la parole sur des questions féministes sur Twitter ou Instagram. Il y a d'ailleurs plusieurs récits d'activistes dans le livre qui confient avoir arrêté d'utiliser les réseaux pour militer car elles étaient sans cesse reprises sur ce qu'elles disaient.

E. D.-C. : Exactement. C'est une forme de dogmatisme en fin de compte. Cela a été renforcé par Instagram car il s'agit d'une plateforme qui diffuse des formats courts sur lesquels on ne peut pas beaucoup développer sa pensée, et où les contenus "5 choses à faire pour être un·e bon·ne allié·e", sont courants. On parle de la finalité sans parler du cheminement. Or, ce qui est intéressant dans le féminisme, c'est justement le cheminement.

© Béatrice Dufour @studiolouche

© Béatrice Dufour @studiolouche

E. D.-C. : C'est complètement contre-productif, oui. J'ai l'impression qu'on le retrouve dans tous les milieux militants, quelle que soit la cause défendue ou leur bord. C'est inhérent à ces espaces, de sans cesse reprendre une personne en lui disant qu'elle "parle de ça mais ne parle pas de ci", ou "qu'elle dit ça mais ce n'est pas vraiment ça".

Je ne saurais pas expliquer toute l'énergie déployée à dire aux personnes qui font qu'elles ne font pas suffisamment bien. Mais c'est vrai que c'est très commun, et que ça l'est de plus en plus. Aurore Koechlin en parle très bien dans son livre La révolution féministe, de cette performativité. Et de comment, puisqu'il y a des clivages au sein du féminisme, on veut à tout prix prouver qu'on est du bon côté, et donc, on reprend les autres pour montrer patte blanche et qu'on est plus féministe que les féministes.

Mais c'est une dynamique qui pour moi est très mauvaise. Pour la santé mentale notamment, à la fois des personnes qui sont reprises et des personnes qui reprennent. Car c'est de cela dont il s'agit : de reprendre, de corriger et de dévaloriser les propos de quelqu'un·e sous prétexte qu'elle a mal formulé quelque chose, qu'elle a oublié quelque chose, ou que sa pensée n'est pas complète.

C'est très important de pouvoir se critiquer et se remettre en question de manière constructive, c'est d'ailleurs tout le but. Mais je trouve que dans ce cas-là, ce n'est pas appliqué de manière constructive. On sait très bien que ce qui marche le mieux, c'est de parler en privé. Quand on voit les différents "call outs" internes, on se pose la question de savoir si ces reprises sont là à des visées constructives ou humiliantes.

La chercheuse Elena Waldispuehl, que je cite dans mon livre, affirme quant à elle avoir constaté que celles qui sont les plus intransigeantes et véhémentes sont les personnes qui ne font pas de terrain, et dont le seul terrain est Internet. De mon côté, j'ai remarqué que ce sont généralement celles qui sont à l'intersection de discriminations qui sont les plus bienveillantes avec les autres militantes. Mais c'est parce qu'on est habituées, en fait, à ne pas s'arrêter à la forme. Sinon, on sait qu'on n'y arrivera jamais.

E. D.-C. : Oui, je pense que ça l'est de plus en plus car c'est ce qui décourage beaucoup. C'est l'effet que cela produit : ça décourage les nouvelles personnes qui voudraient s'engager, qui ne maîtrisent pas encore les codes. Il y a des personnes qui militent depuis 15, 10, 5 ans et forcément, celles qui viennent d'arriver ont encore beaucoup de réflexion à avoir.

Il faut aussi des espaces dans lesquels on puisse poser toutes ses questions, dire des choses qu'on pense et qui ne sont peut-être pas politiquement correctes. Car si on ne les dit pas dans ce cadre-là, on aura personne en face pour nous expliquer et nous pousser à faire le travail de réfléchir.

Personnellement, j'ai créé un club sur Patreon où l'on est une petite vingtaine. Les filles me disent qu'elles s'y sentent beaucoup plus libres de dire une bêtise sans être jugées, et finalement, cela crée une conversation. Ce qui ne les empêche pas par ailleurs d'avancer dans leur cheminement.

© Béatrice Dufour @studiolouche

© Béatrice Dufour @studiolouche

E. D.-C. : Très honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est important d'en parler, mais je pense aussi qu'on est beaucoup en France à ne pas connaître tous les tenants et aboutissants de notre propre paysage politique, et encore moins ceux des politiques européennes ou de l'Histoire de l'Ukraine. Pour moi, il est certes dur de faire comme s'il ne se passait rien, seulement, ce serait également catastrophique de prendre la parole sans maîtriser grand-chose.

Par ailleurs, le rôle des réseaux sociaux est de visibiliser ce dont on ne parle pas dans les médias mainstream. Or, la guerre en Ukraine est déjà largement abordée dans la presse. Il y a de nombreux journalistes formés qui la décryptent pour nous, heure par heure. Ça pose aussi la question de savoir si on est obligé de montrer ce qu'on fait pour aider. Et donc celle de la performativité.

E. D.-C. : Je dirais que ces images sont une manière de montrer son soutien, même si on n'y connaît pas grand-chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on agit derrière.

E. D.-C. : Oui, toujours. C'est encore très courant. Et c'est assez difficile car ça ne peut pas vraiment être prouvé. Quand tu es "shadow banned", tu le sais car tu vois que du jour au lendemain tous tes posts ont perdu de la visibilité.

C'est un phénomène assez brutal et dangereux car il efface certains discours et il serait intéressant de comprendre comment cela marche. Est-on "shadow banned" à cause des signalements ? De mots-clés ciblés par Instagram ? Des comptes particuliers sont-ils visés ? C'est pour ça que c'est très important de décentraliser ces contenus-là sur des plateformes qui ne dépendent pas de l'algorithme, comme Patreon, comme Discord, comme les newsletters ou les blogs.

E. D.-C. : Ce n'est pas forcément dans son intérêt. Le but d'Instagram, c'est de prendre un maximum d'informations sur nos comportements, ce qu'on aime et ce qui nous fait réagir, et de nous faire rester le plus longtemps possible pour insérer le plus de publicité dans notre consommation.

Les contenus qui nous font réagir, passer du temps, ne sont pas forcément des contenus politiques. Plutôt des animaux mignons, par exemple. L'entreprise américaine a annoncé il n'y a pas longtemps le retour d'une option qui pourrait permettre d'afficher les posts par ordre chronologique, comme avant, ce qui instaurerait une forme d'égalité. A voir si c'est mis en place.

E. D.-C. : Le soutien de la communauté, et le fait d'essayer d'investir d'autres espaces. Le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) a rassemblé des centaines de milliers de femmes dans la rue sans avoir Internet. Il y a plein d'autres canaux de communication que les réseaux sociaux. La presse indépendante féministe, par exemple. Je ne dis pas qu'il faut arrêter complètement de les consommer, mais il ne faut plus que ce soit l'unique pilier de notre communication, car d'un moment à l'autre, ils peuvent disparaître.

Le jour où Mark Zuckerberg décide de fermer Instagram et Facebook (comme ce qu'il a laissé entendre à l'Europe à cause d'un désaccord sur la politique concernant le transfert des données personnelles, ndlr), c'est essentiel d'avoir d'autres lieux où l'on puisse se retrouver et s'organiser.

Féminisme et réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine, d'Elvire Duvelle-Charles. Ed. Hors d'atteinte.

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle

play_circle