Pancarte à la marche #NousToutes le 20 novembre 2021© Abaca

Pancarte à la marche #NousToutes le 20 novembre 2021© Abaca

Libération de la parole, tribunal médiatique, présomption d'innocence... La médiatisation des affaires de violences, et notamment de violences sexuelles, invoque ou provoque toujours ces expressions familières. Tribunes, avocats et procureurs condamnent pour certains l'afflux des témoignages de victimes sur les réseaux sociaux, dans la lignée de la révolution #MeToo. Associations et principales concernées fustigent quant à elles les dysfonctionnements de la justice française. Mais que retenir de tout cela au juste ?

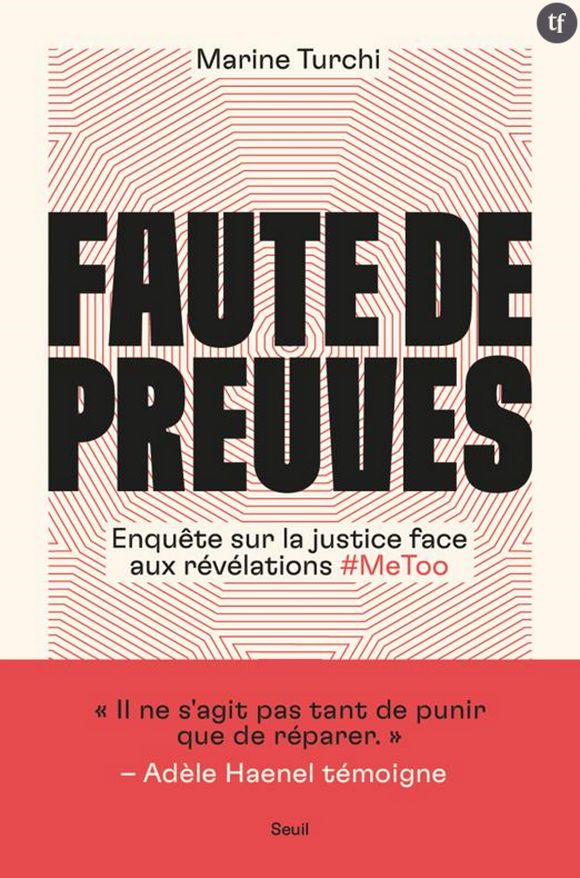

Les témoignages des plaignantes d'abord. Puis, reste à entendre le sens des mots, les mécanismes des procédures judiciaires, la réalité des dépôts de plainte au commissariat, la polyphonie qui résonne au sein des tribunaux. Autant d'aspects explorés avec minutie par Marine Turchi, journaliste pour Médiapart, et son enquête Faute de preuves (Editions du Seuil), opus ambitieux démontrant les limites mais aussi l'introspection de la justice face à MeToo.

Densité et nuance définissent ce livre de plus de 400 pages déployant les paroles d'Adèle Haenel, Sand Von Roy ou encore Sarah (l'une des femmes ayant porté plainte contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin). Mais aussi celles de policiers, avocates, commandantes, associations, magistrats. Une pluralité nécessaire pour mieux (re)penser cette fameuse phrase d'Adèle Haenel : "La justice nous ignore, on ignore la justice".

Une assertion qui exige d'aborder mille aspects. C'est ce qu'a accepté de faire Marine Turchi. Pour Terrafemina, l'autrice déploie une réflexion majeure en cette Journée mondiale de l'élimination des violences faites aux femmes.

Marine Turchi : Je vois effectivement dans le nouveau rebond médiatique de cette affaire importante l'illustration du sujet de mon livre et de sa problématique. A savoir : ce que nous racontent ces affaires qui sortent dans la presse, leur médiatisation, mais aussi la question de l'abus de pouvoir.

Et les réactions que ces affaires suscitent. On dit que se rendre dans les médias pour accuser une personnalité de violences serait un choix de confort et de facilité. Ce n'est pas le cas. Parfois, on a justement pas d'autre choix, quand les témoignages ne sont pas entendus ou écoutés.

MT : Oui, et tout cela, c'est propre aux affaires de violences faites aux femmes et notamment de violences sexuelles. Dans les affaires de vol, il est rare que l'on reçoive la victime en envisageant autant qu'elle puisse mentir. A travers cet enjeu s'entrechoquent des principes comme la présomption d'innocence et la nécessité d'impartialité, mais aussi l'idée que la présomption d'innocence ne doit pas être une présomption de non-crédibilité pour les plaignantes.

![Après MeToo, la justice écoute-t-elle vraiment les victimes ? Marine Turchi nous répond [Photo : Emmanuelle Marchadour]](https://static1.terrafemina.com/articles/6/36/10/86/@/543066-apres-metoo-la-justice-ecoute-t-elle-vr-580x0-1.jpg) © Emmanuelle Marchadour

© Emmanuelle Marchadour

Dès lors, il convient de faire cohabiter ces deux facettes. La présomption d'innocence est un principe fondamental inscrit dans le droit. Mais le sens qu'on lui confère l'est tout autant. Cela n'a jamais signifié que l'on ôte aux plaignantes tout crédit de véracité. Sans parler de crédit de véracité, on peut aussi envisager le "crédit de bonne foi".

Autrement dit, permettre à la plaignante d'être dans de bonnes conditions pour l'accueil de la parole et le recueil des preuves, expliquer les choses, l'écouter, et ensuite, engager une phase de vérification en constatant si des éléments viennent infirmer ou confirmer son récit.

Journalistiquement, nous travaillons comme ça à Mediapart : nous recueillons la parole, puis nous vérifions. Chaque étape est importante. On peut revenir vers la plaignante, lui demander des précisions sur tel élément, mettre en avant d'éventuelles contradictions. On avance toujours comme une partie de ping-pong. Mais ce après un temps d'écoute qui ne soit pas directement dans le jugement ou la contestation.

Et puis il ne faut pas oublier, quand on parle de présomption d'innocence, cet autre principe qu'est la liberté d'information. La liberté d'expression et d'information existe autant que la présomption d'innocence, qui ne doit pas être synonyme d'assignation au silence pour les victimes.

MT : Si la formation des agents est une pratique-clé dans l'évolution des mentalités et des pratiques, cela ne permet pas pour autant de déconstruire certains préjugés et biais sexistes très ancrés. C'est un peu la limite. Ces préjugés peuvent être à l'oeuvre depuis l'école de police. Cela s'exprime à travers le traitement des dossiers de viols conjugaux. Ce sont les dossiers pour lesquels on auditionne le moins de témoins, comme l'a démontré la chercheuse Océane Perona.

Les préjugés, même inconscients, ont un impact sur la justice. Cependant, former les agents d'accueil (qui bien souvent sont les premiers interlocuteurs des victimes lors du dépôt de plainte) serait déjà une étape importante. Mais aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, lorsque j'ai envoyé des questions à ce sujet, n'a pas fourni de chiffres concernant le nombre d'agents formés. Il y a comme un non-dit là-dessus. Alors qu'avoir ces données permettrait des débats plus apaisés. De savoir simplement où on en est au juste.

MT : Que ce soit le personnel des unités médicos-judiciaire, les magistrats, ou les policiers/policières, chacun m'a expliqué pourquoi ils ont besoin de savoir (par exemple) comment était habillée la plaignante, pourquoi ils doivent demander s'il y a eu une relation sexuelle depuis le viol...

Mais tout le problème pour ces professionnels, ce n'est pas tant la question posée, mais comment elle est posée.

En privilégiant un questionnement respectueux, n'ayant pas pour conséquence que la plaignante se recroqueville, on peut obtenir de précieux détails. Au lieu de demander: "Pourquoi vous n'avez pas parlé avant ?", à la plaignante, on pourrait plutôt formuler : "Qu'est-ce qui vous permet de parler aujourd'hui ?".

© Editions du Seuil

© Editions du Seuil

Cela peut permettre de reconnaître la victime sur la vidéosurveillance, obtenir les confirmations d'éventuels témoins, reconnaître des vêtements qui auraient été trouvés. Le problème, c'est que toutes ces raisons sont rarement énoncées à la victime quand elle est interrogée.

MT : Il y a une méconnaissance globale dans la société de la manière dont la justice travaille, de ce qu'elle peut faire, ne pas faire, comment elle le fait. Pour beaucoup de gens, la justice est comme une boîte noire dont on ne sait pas grand-chose, une machine froide déconnectée des réalités. Alors que les magistrats qui sont désireux de bien faire ne sont pas rares.

D'où l'importance pour l'institution d'apporter une forme de pédagogie et un effort d'information plus nets. Il faudrait expliquer ce que peut la justice, comment elle peut faire émerger les preuves, la réalité de ses moyens. Cela pourrait peut être faire que lorsqu'une plaignante va pousser la porte d'un commissariat, elle saura vraiment où elle met les pieds. C'est bien sûr également le travail de tous les avocats et avocates qui accompagnent les plaignants et plaignantes – donner suffisamment d'éléments.

La décision de porter plainte doit revenir à chacun et chacune, mais en ayant tous les éléments. Souvent, porter plainte est le début d'un processus, pour la justice, mais c'est aussi la fin d'une longue réflexion, d'une hésitation, qui a été difficile. La justice pourrait prendre davantage en compte ce facteur dans l'accueil des victimes.

Les témoignages des victimes vont faire l'objet de tout un tas de questionnements de la part des experts médico-judiciaires, médecins, psychologues, psychiatres, sans oublier la parole des témoins, confidents, enquêteurs. C'est un processus éprouvant. Et là non plus, les victimes ne sont pas toujours préparées.

© Abaca

© Abaca

Une dernière chose à communiquer : ce que peut la justice en terme de réparation, ce qui rejoint la question des attentes des victimes. Or chaque personne victime (je préfère dire "personne victime" plutôt que "victime") a des attentes différentes. Que l'agresseur aille en prison, qu'un procès public se tienne, qu'il y ait une reconnaissance des faits par l'auteur, l'entourage ou l'entreprise (si cela concerne le lieu du travail)...

Il y a une marge de manoeuvre pour la justice concernant une meilleure prise en compte de ces enjeux.

MT : La question de la réparation est si vaste. Les associations incitent également les victimes à exiger un dédommagement financier. Beaucoup de ces dernières disent encore qu'elles ne le souhaitent pas car elles ont peur qu'on les accuse de faire ça "pour l'argent".

Mais les associations insistent sur l'importance de cette sanction financière. Car documenter le préjudice et demander des indemnités constitue une forme de preuve, également : montrer les conséquences sur le plan personnel et professionnel dont a pu être victime la plaignante à travers les violences qu'elle dénonce, comme un faisceau d'indices graves et concordants appuyant la reconnaissance du préjudice.

C'est significatif car l'accusation de vénalité est toujours associée à l'accusation de mensonge.

MT : Il y a plusieurs enjeux économiques. Le fait de pouvoir dénoncer des violences sans qu'il y ait de conséquences sur son emploi d'abord. Mais également le fait de se demander si on a vraiment les moyens de se payer des frais d'avocat. La justice dit que l'aide juridictionnelle existe, à destination des personnes au RSA notamment. Elle peut effectivement être automatique dans le cas d'une instruction pour viol. Mais dans les autres cas, elle n'est pas automatique, mais "sous conditions de ressources".

Dans une affaire d'anciens scouts à laquelle je dédie un chapitre ("Maxime, Julien, Daniel et Nicolas : la désillusion face à la justice"), les victimes n'ont pas pu bénéficier de l'aide juridictionnelle car elles avaient quelques économies, sans pour autant rouler sur l'or. L'un des plaignants m'a expliqué qu'il en est arrivé à 26 000 euros de frais d'avocat. C'est aussi pour cela qu'il a contacté Mediapart, car il se retrouvait sans solution, après une instruction qui avait abouti à un non-lieu.

Une personne comme Adèle Haenel a davantage les moyens de réclamer justice certes, mais elle en est déjà à 7 000 euros de frais d'avocat, une somme importante. Ces coûts considérables s'ajoutent aux coûts humains. Dénoncer des violences engendre forcément un coût financier.

MT : Je me suis effectivement intéressée à cette question spécifique des expertises psychologiques et psychiatriques. Le plus souvent, le mis en cause, dans les affaires de viol, fait l'objet de cette expertise... au moment de sa mise en examen. Autant dire que cela ne représente pas la majorité des cas. En France, 73 % des affaires de violences sexuelles sont classées au stade de l'enquête préliminaire du Parquet.

© Abaca

© Abaca

Le mis en cause ne va pas forcément en subir très souvent. A l'inverse de la plaignante qui, dans une quantité de cas que j'ai pu observer, est soumise à une expertise psychologique et psychiatrique, ce qui peut être une manière de vérifier sa crédibilité. Même si normalement, ces examens, qui peuvent être très contraignants, naissent d'une raison plus légitime, à savoir observer le retentissement psychologique des violences, le préjudice.

Mais encore une fois, on explique pas suffisamment aux plaignantes ce qui va se passer, le questionnement auquel elles vont faire face, l'analyse, c'est une épreuve pour elles. On observe dans bon nombre de cas que davantage d'actes d'enquête concernent la plaignante plutôt que le mis en cause au stade de l'enquête préliminaire. Ce stade implique un équilibre difficile à trouver.

Parfois, il s'agit de ne pas trop "alerter" le mis en cause. Cependant, si l'on cherche des contradictions d'un côté mais pas de l'autre, on ne peut pas aboutir à une photographie tout à fait complète de la chose. Quand on ne prend pas en considération les témoignages des ex compagnes ou ex compagnons d'un mis en cause par exemple cela peut être problématique.

Imaginons : si un présumé coupable accusé de viol par sodomie déclare : "Je ne pratique jamais la sodomie". Peut-être qu'en interrogeant ses ex-compagnes ou compagnons, des contradictions pourraient s'observer dans ces propos. L'étude des messages téléphoniques, qui n'est pas toujours faite au stade de l'enquête préliminaire, pourrait aussi être éloquente.

© Abaca

© Abaca

De même, l'avocat Eric Morain explique dans le livre que pour des tueurs en série par exemple, la justice est capable de remonter sur des années entières pour faire émerger un mode opératoire et l'existence d'autres victimes. Or on le fait beaucoup moins pour des agresseurs sexuels, quand bien même il est démontré que la récidive n'est pas rare dans leurs cas. Là encore, on pourrait faire émerger d'autres voix pour renforcer le dossier et ne pas s'orienter vers un classement de suite.

Mais le chef de la brigade départementale de protection de la famille (BDPF) de Lyon et bien d'autres policiers m'ont expliqué qu'ils manquaient généralement de temps pour "aller chercher" d'autres victimes dans tous les dossiers concernés. Les policiers eux-mêmes reconnaissent un tri dans les dossiers, d'abord selon l'urgence – et c'est normal –, mais ensuite selon d'autres critères plus subjectifs. De fait, un classement sans suite ne signifie pas forcément que le mis en cause avait "raison". De même qu'un classement pour prescription n'est pas un classement pour absence d'infraction. Et ne pas avoir trouvé toutes les preuves ne signifie pas que la victime a menti.

MT : Oui, les préjugés inhérents à la culture du viol concernent toute la société, et donc ils se retrouvent aussi dans le monde de la magistrature. Le magistrat ne doit pas se départir d'un peu d'humanité, qui n'est pas contradictoire avec la rigueur de son travail, mais il doit également déconstruire tous les préjugés inhérents à son éducation.

La cheffe des unités médico-judiciaires de l'Hôtel Dieu à Paris me l'explique : tant que l'on comprendra pas les phénomènes de sidération, d'emprise ou de dissociation, on ne comprendra pas par exemple qu'une jeune fille de quatorze ans qui vient dénoncer un viol peut éclater de rire lors de son témoignage. Il y a bien des mécanismes qui ne sont pas encore suffisamment compris par la justice.

MT : Je crois qu'il faudrait trouver autre chose que l'expression "libérer la parole". Dans la plupart des cas que j'ai pu traiter, les victimes avaient déjà parlé avant, dans leur entourage par exemple, avaient déjà tenté d'alerter, jusqu'à alerter formellement, sans être pour autant prises en compte. Ce n'est pas un problème de parole mais d'écoute. Savoir lire les signaux et ne pas minimiser les violences, c'est important.

D'où la nécessité d'une éducation et d'une prévention, puisque les gens ne peuvent pas témoigner d'une agression sexuelle qu'ils n'envisagent pas comme telle – mais comme un "geste déplacé" ou une "drague lourde". Chez les parents, à l'école, dans la société en général.

Notre travail de journaliste est justement de permettre cette pédagogie sur les violences sexuelles, leurs mécanismes, le silence qui les accompagne. C'est aussi un enjeu de santé public. En Scandinavie, cette éducation se fait dès le plus jeune âge.

MT : A l'époque où elle a témoigné pour Mediapart, les choses étaient encore loin d'être évidentes. On en était encore à un #MeToo assez taiseux en France et la tribune "pour la liberté d'importuner" était encore dans tous les esprits. Avoir une personne qui portait toutes les autres paroles, explique son cheminement vers la parole, avec une spontanéité et une intelligence importantes, un témoignage universel, tout cela a fait sens.

© Abaca

© Abaca

Doublement césarisée, reconnue à haut niveau, sa parole fut d'autant plus retentissante. Elle a ouvert une porte qui n'a pas été refermée : on pense aux témoignages de Sarah Abitbol, Vanessa Springora, Camille Kouchner, Valentine Monnier, et d'autres encore. C'est important de rappeler cette dimension collective. J'ai reçu après la diffusion de l'interview d'Adèle Haenel, dans les trois mois suivant son témoignage, 400 mails de parents, garçons et filles, qui disaient "Moi aussi". Beaucoup de gens ont eu l'impression que l'on portait leur voix.

MT : J'ai trouvé She Said formidable, oui. C'est cela qu'il faut expliquer aux gens : comment on travaille véritablement sur ces enquêtes. Les questions que nous pouvons poser, nous, journalistes, dans le cadre de ces enquêtes, vont bien au delà du judiciaire. Elles peuvent être politiques, déontologiques.

Il faut rappeler qu'il y a des pratiques différentes au sein d'un même média, des journalistes soucieux de produire des enquêtes étayées. Qu'un commentaire d'un éditorialiste, un tweet et une enquête fouillée ne peuvent être mis sur le même plan. Et que recueillir un témoignage, surtout, c'est difficile, en partie car celles et ceux qui témoignent sont conscients des conséquences sur leur vie personnelle et professionnelle.

L'important, c'est encore de sortir du sempiternel cliché de la victime qui, son dossier en mains et bave aux lèvres, serait forcément dans une optique de "vengeance". La réalité, ce n'est pas ça.

Faute de preuves, par Marine Turchi. Editions du Seuil, 420 p.