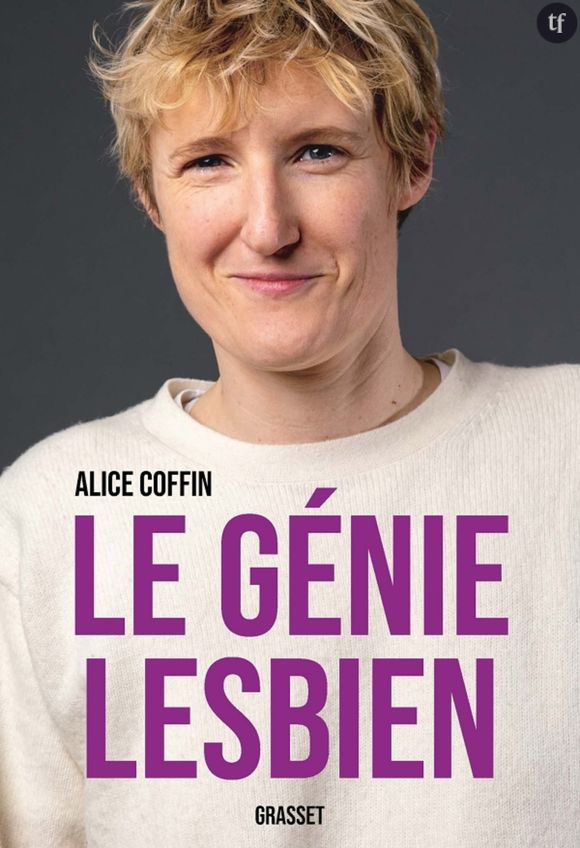

Alice Coffin nous relate son "Génie lesbien".© Editions Grasset

Alice Coffin nous relate son "Génie lesbien".© Editions Grasset

"Chaque baiser lesbien est une révolution". Il y a de belles phrases dans Le génie lesbien, premier essai de l'élue écologiste au Conseil de Paris et activiste Alice Coffin, comme celle-ci, empruntée à un graffiti viennois. Mais l'espace d'une chronique au vitriol, Paris Match (entre autres) a décidé de valoriser une réflexion notamment développée lors du second chapitre, l'appel de l'autrice à un "blocus féministe" énoncé ainsi : "Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leurs musiques. J'essaie, du moins".

Résultat, ce que bien des voix considèrent comme pure misandrie est venu étouffer le reste d'un ouvrage riche en réflexions. Car Le génie lesbien est avant tout le récit d'une lutte individuelle conjuguée à un grand collectif. Il y est question des militantes lesbiennes qui ont fait ou font le combat féministe, en France et pas seulement : la philosophe Monique Wittig (La pensée straight), la réalisatrice Barbara Hammer, l'essayiste noire Audre Lorde, la dessinatrice Alison Bechdel, les comédiennes Kristen Stewart et Adèle Haenel...

Un matrimoine pour mieux passer au crible d'abondantes thématiques : le traitement des lesbiennes dans les médias, le tabou du "coming out", la mythologie des "butchs" (terme né dans les années quarante, désignant les lesbiennes qui s'habillent de manière "masculine") et plus largement la présence de la "menace lesbienne" (comme ils disent) à l'heure de la révolution #MeToo, du patriarcat de Trump et de sacre de Polanski.

Tout ça pour dire quoi ? Que les militantes lesbiennes ont leur histoire, transgressive, polyphonique et persévérante. Leur culture également, à l'intersection de tous les engagements. L'heure n'est plus aux tabous : il est grand temps, de reconnaître ces récits. Une reconnaissance qui se fait avec enthousiasme.

Et alors que l'Institut Catholique vient d'annoncer l'éviction d'Alice Coffin après 8 ans de collaboration en tant que professeure (son engagement irait "à l'encontre des valeurs" de l'académie, aurait précisé l'institut), Alice Coffin n'en conserve pas moins cette réjouissance qui traverse son manifeste. Elle nous la partage en revenant longuement sur cette plongée au coeur d'un génie trop méconnu.

Alice Coffin : Cela prend du temps d'écrire. Le livre représente dix ans d'expérience, en tant que journaliste et militante. D'ordinaire, je m'exprimais surtout à travers les réseaux sociaux ou au gré de tribunes, c'est-à-dire de formats courts. J'avais donc à l'esprit cette idée de m'approprier un format plus long et le déclic s'est finalement fait lors de mon séjour aux Etats-Unis en 2018.

J'avais alors reçu une bourse pour travailler sur les sujets qui m'intéressaient – le traitement médiatique des questions LGBTQ – alors qu'en France les institutions ne m'ont jamais permise d'y consacrer autant de temps (rémunéré). Par contre, en France, le livre reste un objet important de légitimisation, presque impératif si l'on veut faire accéder ses prises de position au plus grand nombre.

Dommage que le livre soit la forme d'expression la plus valorisée, au-dessus même des happenings militants... qui sont des oeuvres à part entière ! D'où cette envie de faire passer une action militante sous forme écrite. Enfin, la gestation a été longue car je souhaitais confronter mon expérience à de nombreux témoignages, de militantes lesbiennes et de penseuses américaines : il fallait que Le génie lesbien soit un récit collectif.

A.C. : Ce qui est amusant, c'est que beaucoup considèrent les réseaux sociaux comme la lie de la pensée humaine. Mais quand vous écrivez un livre, on ne voit pas de problème à le résumer à une simple phrase. Vous avez beau écrire 240 pages argumentées afin de développer votre raisonnement, on va le résumer en un tweet (rires).

La réflexion sur le "blocus féministe" débarque à l'intérieur de tout un raisonnement sur l'omniprésence et l'omnipotence des hommes dans les structures de pouvoir. Aujourd'hui, on monte en épingle cette idée, alors que cet essai est rempli de chiffres, sur les violences faites aux femmes à travers le monde notamment, qu'il est aussi la description de tout un système.

Le "blocus" est justement la proposition d'un espace de respiration au sein de ce système patriarcal. Or, le simple fait de le suggérer suscite un torrent redoublé de colère, de la part de politiciens, d'intellectuels...

Les arguments de "sectarisme", d'exclusion, les phrases type "vous desservez la cause" reviennent tout le temps et ce n'est pas vraiment une surprise. Je ne pensais pas que Le génie lesbien allait passer tout seul mais je n'attendais pas forcément un tel rejet des termes employés. Cette réception médiatique est à l'image de ce qui est dénoncé dans ce livre. A savoir que si une féministe l'ouvre, on daigne à peine l'écouter.

Ajoutez le mot "lesbienne", et on souhaitera volontiers salir et tourner en ridicule son discours. Le mot "lesbienne" est toujours source de fâcheries, surtout quand il se place au sommet d'un livre. Un ancien responsable de France Culture m'a même expliqué que j'étais comme Staline ou Pol Pot, c'est dire !

Les lesbiennes n'ont cessé de porter sur elles la lutte féministe, les droits des femmes. Ce qui provoque des moqueries, une envie d'étouffer leurs propos, et ce phénomène est toujours aussi vivace.

A.C. : Ca, c'est la persistance de la rhétorique lesbophobe. Le coeur des attaques, le voici : me nier la qualité de femme. Un argument traditionnel pour qui souhaite décrédibiliser une militante lesbienne. Dire "c'est pas une femme, c'est un homme". Sans compter la ribambelle de sosies que l'on me prête, qui sont tous des hommes (sourire). Car on juge qu'une femme digne de ce nom est une femme hétéro. Autrement dit, une femme disponible pour les hommes.

Cela renvoie à la réflexion politique de l'intellectuelle lesbienne Monique Wittig : "Les lesbiennes ne sont pas des femmes".

A.C. : Alors là, je ne me risquerai pas à entrer dans les tréfonds de leurs réflexions (rires). Je ne suis pas certaine que ce qui sied mieux à leur rhétorique soit la cohérence. Mais oui, c'est une pensée marquée par le binarisme de genre, entre autres choses. Et cela en dit long sur les stéréotypes auxquels ils se rattachent.

A.C. : La question de l'engagement est effectivement primordiale. Ce n'est pas autre chose que dit Brossard quand elle parle de "voie de disparition" : être lesbienne ne s'envisage pas sans une forme d'engagement politique, de facto.

En 2020 encore, être lesbienne est un acte politique. Ne serait-ce que parce que cela met totalement les chocottes aux gens (rires). Le mot "lesbienne" porte en lui toute une charge de transgressivité, suffisante pour faire trembler le patriarcat.

Je dis donc qu'être lesbienne, c'est politique. Mais sans verser dans l'essentialisation. Je ne dis pas : "Hop, tu es lesbienne, tiens, tu as des pouvoirs magiques". Ce n'est évidemment pas ça. Déjà, je crois qu'on ne naît pas lesbienne. Que l'on vit tout un parcours, fait d'obstacles, d'injonctions. Un parcours psychique, mental, affectif. Et c'est au bout de ce parcours que l'on peut enfin se se dire lesbienne.

Et puis il faut arriver à tenir tête, à ne pas avoir peur des hommes, ouvrir la voix (pour reprendre l'expression d'Amandine Gay). Toutes ces qualités-là entraînent d'excellentes dispositions pour changer le monde, incite à porter des combats bien plus larges que celui de la "cause" lesbienne. C'est aussi cela qui est politique.

Dans mon livre, il y a cette formule de l'écrivain Guillaume Dustan, reportée par le philosophe Paul B. Preciado : les lesbiennes sont les "infirmières politiques" des minorités opprimées. Au fur et à mesure des recherches, on se rend compte que bon nombre de militantes lesbiennes sont engagées dans des combats qui ne sont pas directement les leurs : les luttes contre la précarité, les luttes anti-racisme, pour le respect des personnes transgenres...

© Editions Grasset

© Editions Grasset

A.C. : Oui, c'est symptomatique ! Le fait d'être une journaliste lesbienne n'est pas perçu comme une expertise en France, mais comme un biais, une expérience qui pourrait induire la faute journalistique. Ce n'est pas simplement lesbophobe : c'est une chose qui s'énonce au nom d'un prétendu idéal journalistique.

Quand j'étais journaliste pour 20 minutes, on m'a fait comprendre qu'il fallait éviter que je sois en charge des sujets LGBT. Je ne crois que ce n'est pas juste une question de structures de pouvoir mais l'expression d'une crainte face aux réactions qu'une parole lesbienne pourrait engendrer. On peut se demander si, par-delà cette conception prétendument objective du journalisme, il n'y a pas une volonté de priver de parole certaines d'entre nous.

Mais cela dépasse la question lesbienne. C'est prétendre que le vécu d'un journaliste le rendrait illégitime, quand bien même tout cela génère au contraire des sources, des connaissances, de l'expérience... c'est-à-dire les fondamentaux du journalisme.

On dit : "Un journaliste doit être neutre". Une pensée passée dans le sens commun. C'est le fruit de tout un travail de construction d'un idéal, celui du "bon journaliste", un imaginaire compliqué à déconstruire. Or plutôt que "l'objectivité du journaliste", nous, à l'AJL [l'Association française des journalistes LGBT, ndlr], nous disons : "La neutralité est la subjectivité des dominants".

AC : Tout à fait, c'est ce qu'écrit Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, cité en ouverture du livre : "Le neutre, c'est l'homme ". L'homme hétéro. Et je crois que ce concept de neutralité est encore utilisé comme un outil pour disqualifier toute une partie de la population. Or, le journalisme est aussi une observation personnelle du monde. C'est saisir des pans du réel, une saisie bien différente celui qui je suis où l'endroit où je me situe.

© BestImage

© BestImage

A.C. : Le mot "militante" est utilisé comme un espèce d'épouvantail contre certaines personnes. Je l'ai vécu très fortement en tant que journaliste et je le vis en politique aujourd'hui. "Militante" est un gros mot qui a pour but de vous exclure du "sérail". C'est à géométrie variable : qui au juste choisit-on de taxer de militante ?

Mais d'un autre côté, j'assume tout à fait le fait d'être taxée de militante, et plus encore, je sais que c'est ce qui fait de moi une bonne journaliste. Mon militantisme m'a appris énormément de choses et de manières de concevoir le monde. Celles et ceux qui opposent militantisme et journalisme ont peut être une conception bien basse du journalisme. Pour moi, le journalisme, c'est une fonction primordiale dans une démocratie.

A.C. : Aux Etats-Unis, des chaires sont consacrées aux questions LGBT. En France, une chercheuse comme Ilana Eloit a dû partir à Londres pour pouvoir faire sa thèse sur le mouvement lesbien des années 70 et 80. En France, on refuse à cette question une légitimité académique, journalistique et politique.

Le réflexe immédiat est de disqualifier ces interrogations. Alors qu'aux Etats-Unis, j'ai sollicité beaucoup de personnes pour des interviews et la compréhension était immédiate, l'accueil favorable à ces problématiques.

A.C. : Je pense que les choses ont un peu bougé ces dernières années effectivement. Le militantisme lesbien s'est très clairement illustré avec des associations, des personnalités, des journalistes, des initiatives – comme la newsletter de Lesbien Raisonnable ou Les Lesbiennes d'intérêt général, un fonds de donation qui a pour but de soutenir les lesbiennes. Sont arrivées dans davantage de rédactions des personnes plus sensibles à ces thématiques LGBT. Même si bien sûr, il y a encore un manque de représentativité au sein des rédactions.

A.C. : Quand je parle des "qualités de lesbienne" d'Adèle Haenel les gens me répondent : "Qu'est-ce qu'on s'en fout de son orientation sexuelle ? Ça n'a rien à voir". Au contraire, ça a tout à voir. Adèle Haenel est l'incarnation-même du génie lesbien. Elle a cette capacité de tenir tête au patriarcat au sein de ce mini-théâtre qui en est l'une des plus fortes représentations, à savoir l'Académie des César.

Une institution comme celle-ci est emblématique car elle représente le pouvoir maintenu sur les imaginaires. Quand elle agit ainsi, Adèle Haenel produit un point d'explosion, pour reprendre la citation du manifeste du collectif militant Radicalesbians (1970) : "Une lesbienne est la rage de toutes les femmes condensée en un point d'explosion".

Les lesbiennes n'ont pas à composer en permanence avec les hommes. En soi, elles incarnent une forme de résistance. Elles peuvent "faire sans eux" et leur rappeler qu'ils ne sont pas essentiels à leurs vies. Elles peuvent s'en affranchir quitte à être dans la marge. C'est aussi ce que représente le départ d'Adèle Hanel. Une autre personnalité a eu cette attitude : Aïssa Maiga, qui a tendu un miroir cinglant à l'assemblée des César. Ce n'est pas anodin.

D'un côté, une femme lesbienne, de l'autre une femme noire, toutes deux exclues de facto du patriarcat et de son plan d'assimilation et de standardisation. En tant que femme noire ou femme lesbiennes, elles ont en quelque sorte déjà "perdu", désignées comme des intruses. De là vient leur force de contestation.

A.C. : Complètement, et c'est un problème massif en France. Car cet aveuglement ne sert personne : comment dénoncer et combattre les problématiques racistes si on refuse de les voir et de les nommer ?

C'est ne pas reconnaître qu'elles existent sous couvert d'un "on s'en fout". Il y a un déni général. Et qui, dans le cas de la question lesbienne, s'exprime à travers la réception de mon livre. C'est comme si les médias ne souhaitaient même pas commencer à en parler.

A.C. : J'entends qu'au sein du militantisme, on préfère le mot "queer" qui a une vraie portée politique également. Il permet de se situer d'une manière différente. Le mot "lesbienne" a en lui une autre résonance et met en panique les hommes. Il est davantage interprété comme un défi au masculin. Et ça, ça m'intéresse ! Le rejet de ce mot en dit long sur sa force.

A.C. : Complètement. Même si malgré ces noms et ces citations, il n'y en aura jamais assez : je reçois déjà des commentaires qui me disent : "Ah mais tu n'as pas parlé de ci ou de ça". Mais d'autres à l'inverse m'ont dit que je mettais trop de noms ! (rires) Or je tenais à émailler les pages de ce matrimoine lesbien. Ou tout du moins d'un petit bout de leur histoire, car il reste tant à écrire. Ce livre est comme une épopée des lesbiennes.

A.C. : A l'époque où je l'ai formalisé, je m'occupais des discours publics de la Conférence européenne lesbienne, la European Lesbian Conference. En 2019, nous étions en Ukraine et j'avais proposé trois titres pour la conférence. Et "Let's Bring Lesbian Genius To The World", "Apportons le Génie Lesbien au Monde", avait été choisi à l'unanimité ! C'est une revendication, une fierté, c'est un peu "bravache", mais pas seulement.

Le génie lesbien est une expression performative qui veut dire : "On ne baisse pas la tête". Non seulement on ose se dire lesbienne, mais en plus on le revendique de manière extrêmement positive. Et joyeuse. C'est une manière de valoriser des role models galvanisants comme pour inciter à affirmer : je veux en être, je veux être de ce combat. Dire le "génie lesbien" est enfin une forme de compensation après des années et des années d'invisibilisation massive des femmes, et des lesbiennes, dans l'histoire des "génies".

Qu'une femme soit reconnue comme une "génie" de l'Histoire, c'est déjà ardu, mais qu'en plus, elle déclare être lesbienne... Nous avons grandi avec une culture collective qui résumait le mot de "génie" aux hommes. Or ce livre parle de cela, de la culture comme outil de propagation du pouvoir masculin, à l'instar de l'art.

AC : Oh il y en a plein ! (sourire). Denise Ho à Hong Kong, l'une des figures de proue du mouvement de contestation. Kasha Nabagesera en Ouganda, qui a fait la Une du Time. La politicienne brésilienne Marielle Franco, figure de lutte contre Bolsonaro, qui a été assassinée. A la femme maire Claudia Lopez, à Bogota en Colombie. Ou encore à Megan Rapinoe, la capitaine de l'équipe de foot féminine aux Etats-Unis.

Où que l'on regarde à travers les combats qui ponctuent le monde, on trouve toujours des lesbiennes.

Le génie lesbien, par Alice Coffin.

Editions Grasset, 230 p.